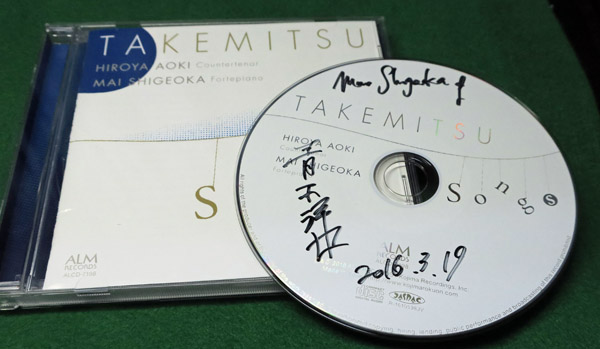

レコード・プレーヤーの針圧(針の重さ)を量ります。アナログのLP全盛時時代には存在しなかったデジタル針圧計(スタイラスフォースメーター)です。

わたしのプレーヤーには、DENON(電音=でんおん)のカートリッジ、DL-103がついてます。適正針圧は2.5gです。トーンアームには針圧調整装置があって、それで針圧を指定してました。針圧計で量っても、それほどずれていなかったことが確認できました。

デジタル針圧計の存在をネットで知り、さっそくAmazonをクリックしました。1000円ちょっとという安さでした。

かつては、天秤ばかりのような構造のアナログ針圧計が存在しました。でも高価で、とてもそこまで手が出ませんでした。

最初に付属の重り(5g)で較正しました。ビニール製の収納ケースまでついています。

中国製です。外国有名メーカー製なら、ずーっつと高価ですが、これで十分です。