コンデンサーというパーツは、老朽化すると「お漏らし」したり、「抜ける」ことがよくあります。電解液が流出したり、容量が減るのです。

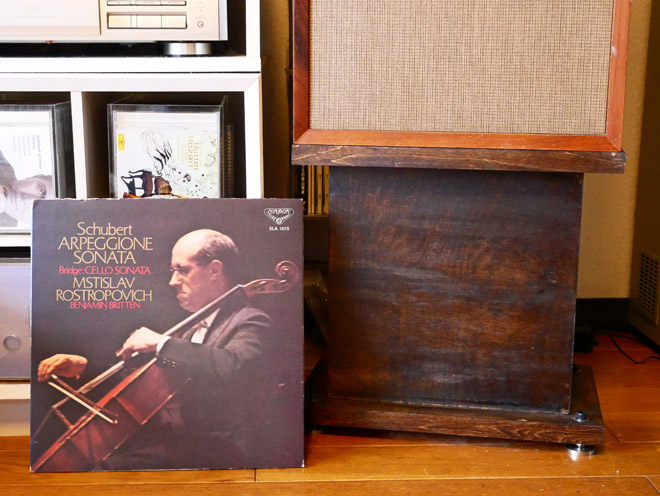

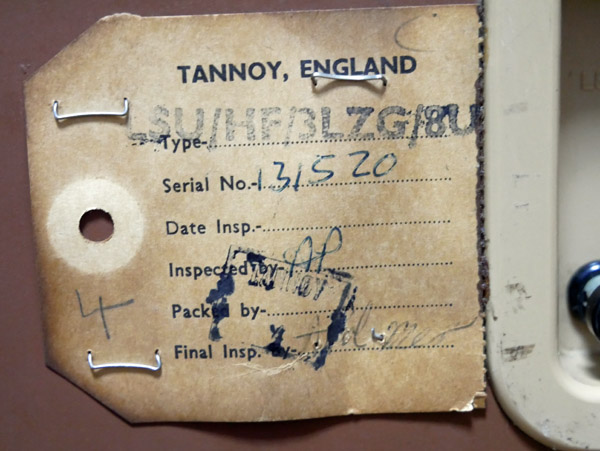

TANNOYのⅢLZでも、ネットワークと呼ばれる部分に使われています。もう45年も前に製造されたスピーカーです。おかしくなってないはずがありません。ネットワークのレストアでは、第一に点検すべき課題でした。

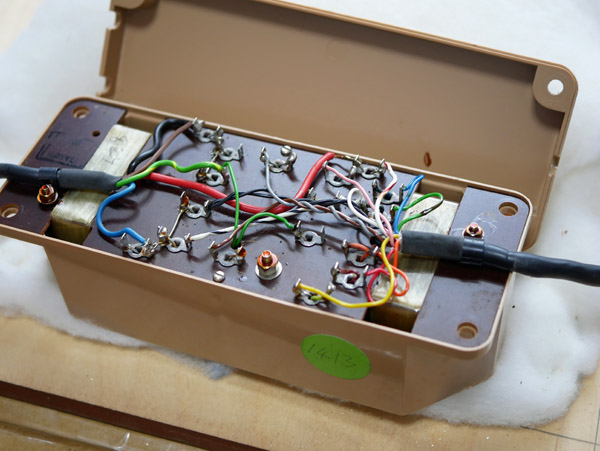

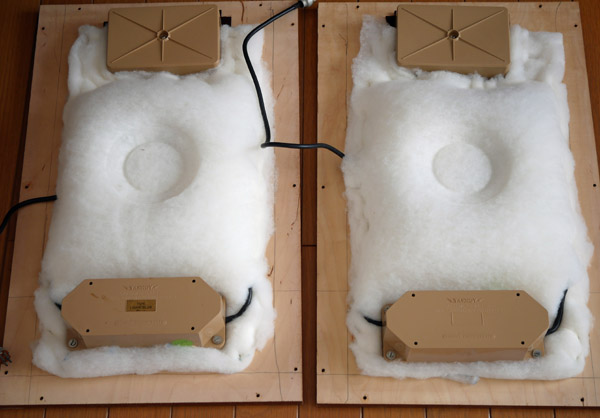

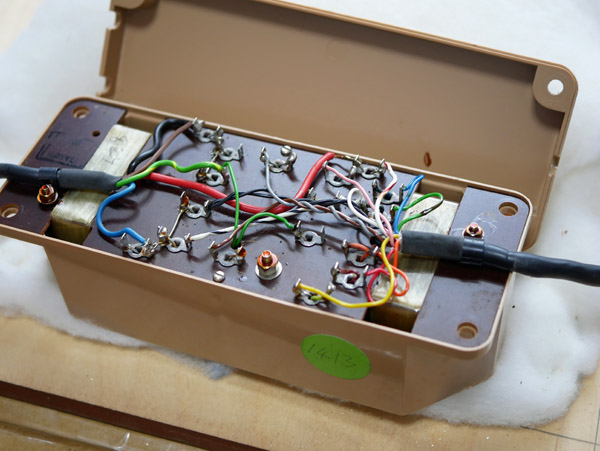

ネットワークは、ボックスの裏ブタの下部のプラスティック容器に収まっていました。

4本のマイナスネジをはずすと、4隅はハトメでしっかりと固定されていました。未改造であることは明らかでした。

電動のミニルーターでハトメのフチを削りました。

反対側から引っ張ると、取り去ることができました。

フタがパカリと開いて、初恋の君の心臓をのぞき込んだ心境です。

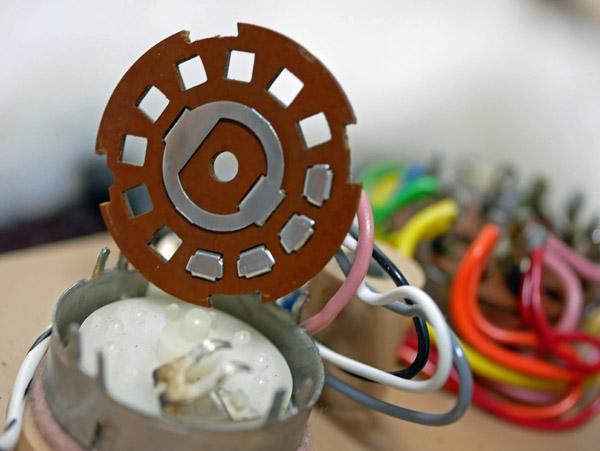

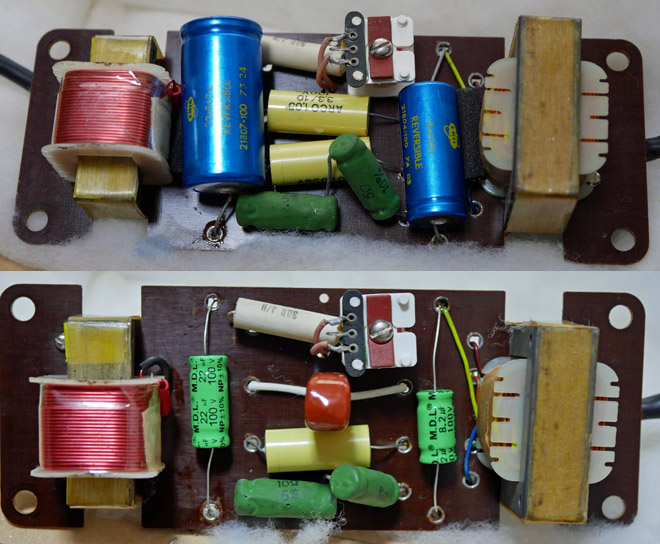

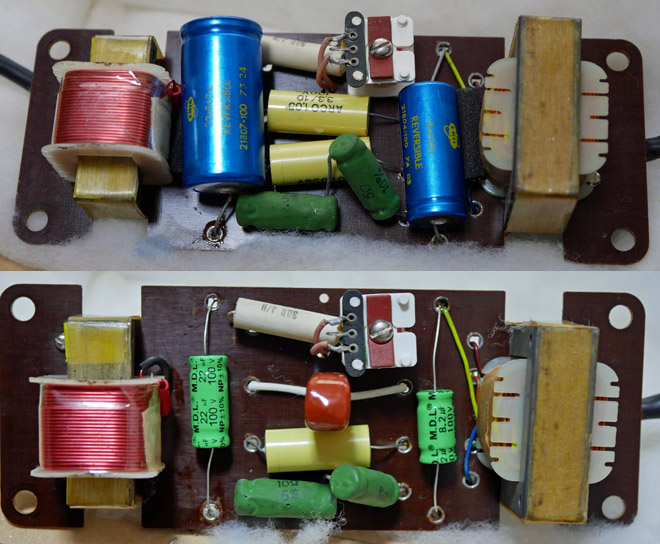

ベークライトの基盤に端子付きのラグをハトメ締めして、ケーブルで配線されてます。

もう少し時代が下ると、プリント基板が普及して、簡単に配線できるようになりました。しかし、今となっては、こうした手配線のほうがレストアには好都合です。

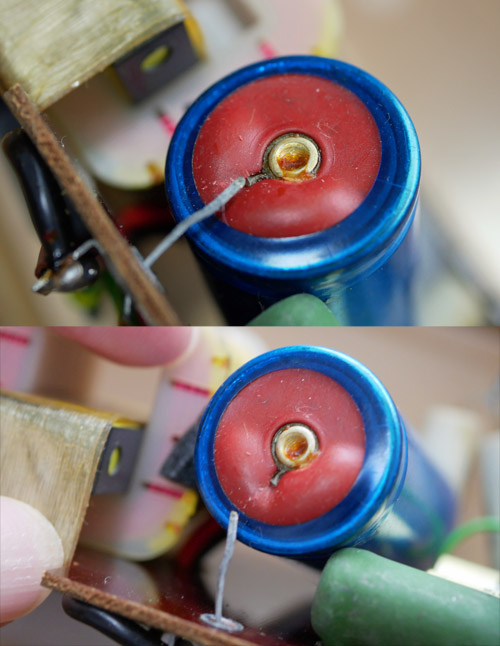

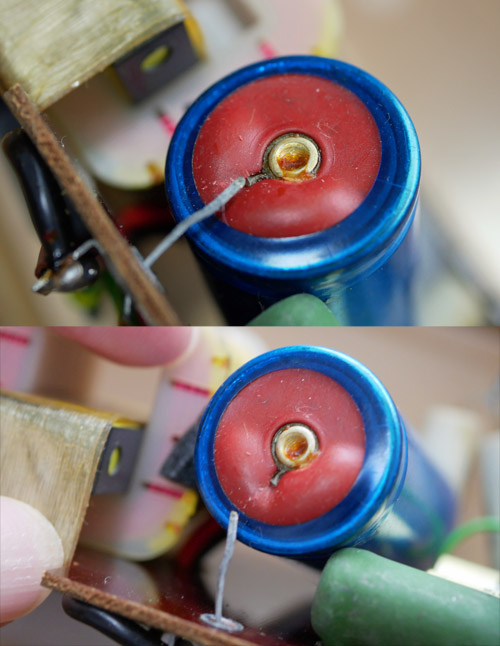

無極性電解コンデンサーの1個を見て、びっくりしました。「お漏らし」をした証拠で、赤いキャップが膨らんでいました。おまけに、浸みだした電解液でリード線が腐食して破断していました。わたしが力を加えて切れたのか、元々切れていたかは不明ですが、こんなのは初めてお目にかかりました。

コンデンサーも含めてすべてのオリジナル・パーツがTANNOYの音を構成しているという声も聞きます。パーツを替えると、「TANNOYの音ではなくなる」と。

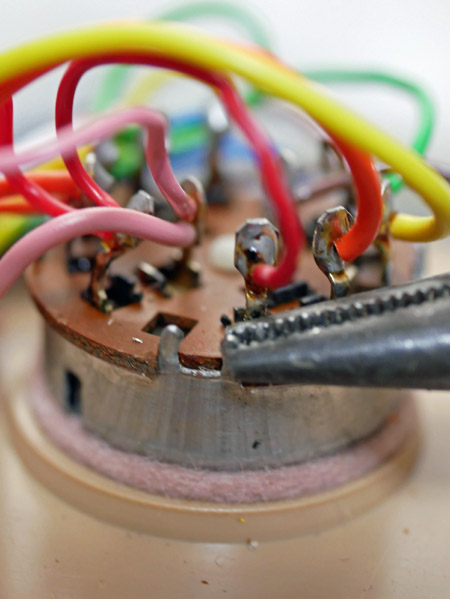

そんなこともいっておれず、電解コンデンサー2個とフィルムコンデンサー1個(片チャンネルあたり)を半田ごてで取り去りました。

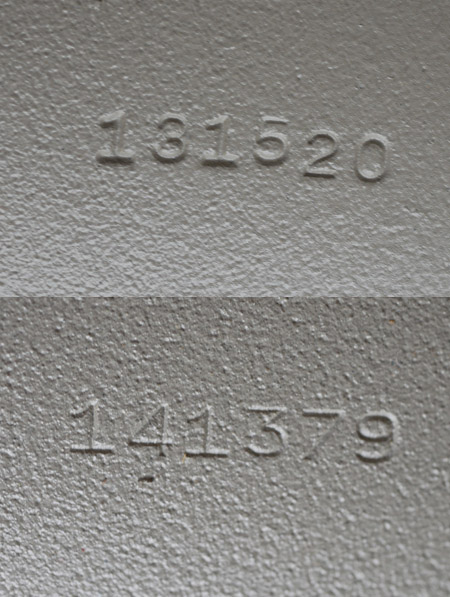

取り外した電解コンデンサー(青色)は、「74 03」「73 24」と製造年らしき印刷がありました。74年第3週、73年第24週に製造されたパーツということでしょう。

ロゴに描かれている「ERIE」から、英国のメーカー製のようです。

1974年にTANNOYの工場が火事になり、以後はスピーカーのコーン紙は西ドイツ製となりました。型番もMonitorGoldからHPDに変わりました。わたしのⅢLZは、コンデンサーの製造年からも、1974年と特定できたようです。

ネットワークの回路図です。「閑人氏のホームページ」から拝借してきました。他にもⅢLZについて書かれたHPは多く、教えられました。

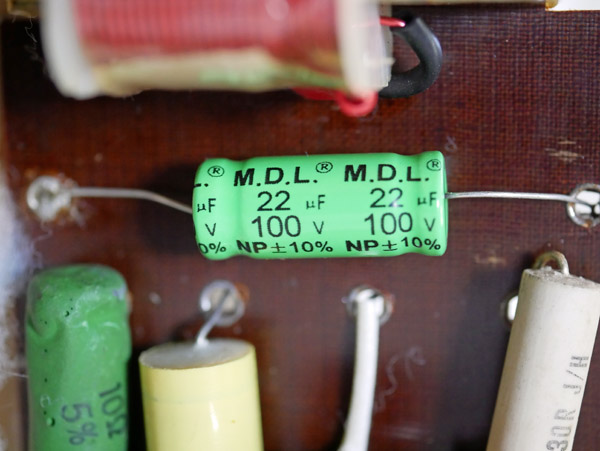

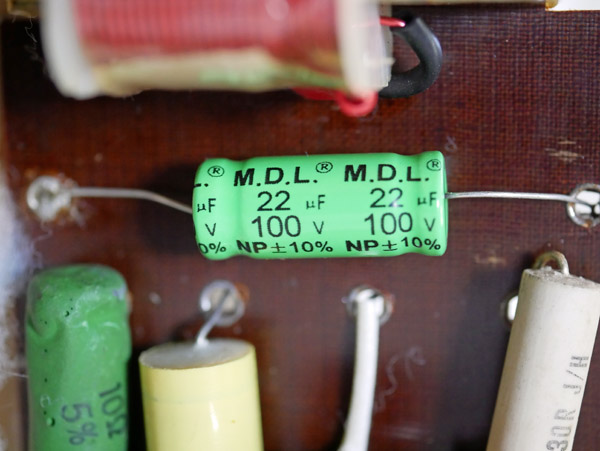

この設計図では、LPF(ロー・パス・フィルター)のコンデンサー容量は25μF(マイクロ・ファラッド)と書かれていますが、わたしの後期型は22μFに変更されていました。

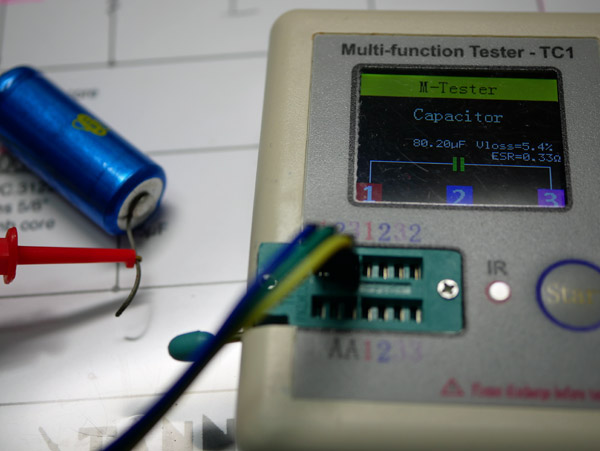

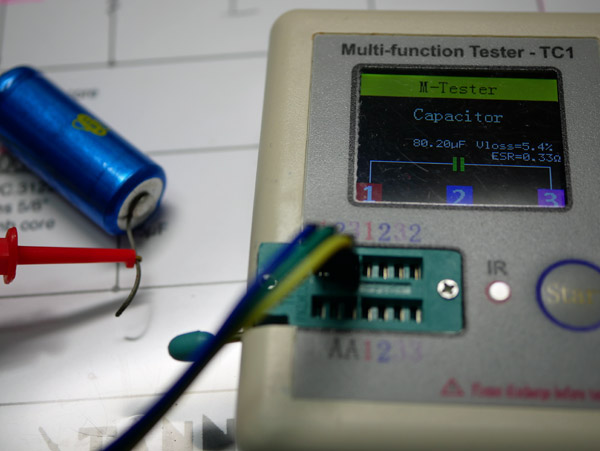

「Multi-function Tester TC1」で取り外したコンデンサーの容量を測定しました。

8μFと表記されたコンデンサーは、なんと80.2μFと表示されました。驚くことに規定値の10倍です。コンデンサー容量は普通品では±10%程度の誤差はあたり前ですが、これではひどすぎます。それにしても、容量が10倍に膨れたコンデンサーなんて、初めての体験でした。

取り外した6個のコンデンサーの値を量りました。

設計値が3.3μFのフィルムコンデンサーは異常がないようでした。

容量が大幅に狂っていた電解コンデンサーは、ネット通販で購入した「JantzenAudio」の無極性電解コンデンサーと交換しました。デンマーク製のコンデンサーですが、あまりに小さいのにびっくりしました。価格も安かったのでこれで大丈夫かなとちょっと気になります。様子を見て再度の取り換えも検討したいと思います。

フィルムコンデンサーも、2個は同容量が手持ちにあったので、念のために交換しました。

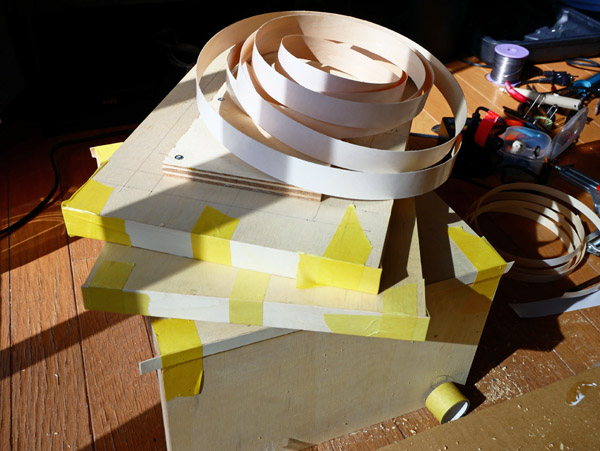

レストア前(上)と、後のネットワークです。これで正常な音になってくれるでしょうか。早く音出ししたいところですが、まだまだレストアした個所もあるので、裏フタは開けたままにしておきます。