なつかしの真空管アンプです。タンノイ(といっても25センチですが)のスピーカーとの組み合わせで、バロックや室内楽を中心に聞いてました。

元の所有者である兄が、大手オーディオメーカーを退職して、第二の人生は真空管アンプの製作にたずさわることになりました。なつかしのアンプを、押し入れの奥から引っ張り出してきて、「記念品」として返還しました。

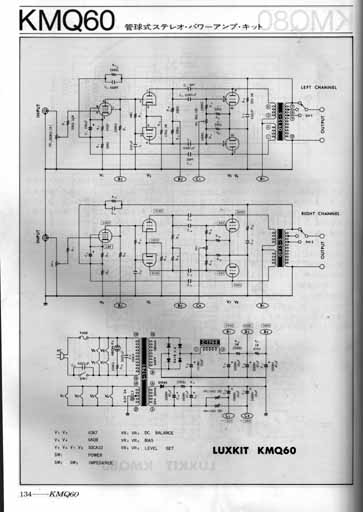

6267-6AQ8-50CA10 という構成のアンプです。

初段の6267は、独Telefunken製のEF86という球がささってます。

50CA10 は、NECが開発した最後の3極出力管だったはずです。5年ほど前に、もう一度、この真空管の音が聞きたくて、東京出張の折りに秋葉原の電気街で同じ真空管を探したことがありますが、見つかりませんでした。

ネットで検索してみると、中国製(そんなのがあるのだ!!)がペア(2本)で3万8000円なんて、とんでもない値がついています。

シャーシ(ケース)やトランスなど大物部品は30数年前のものです。それをベースに20年ほど前に一度ばらして、抵抗やコンデンサーなどの消耗部品を取り替えて組み直し、愛用してました。

内部の配線の様子です。半田付けは、中学校の放送部以来の得意科目です。

ラックスという真空管アンプで人気を誇ったメーカーの回路をコピーしています。

ラックスの出力トランスのあたりの配線です。実は一方の出力トランスが断線して、使用不能となっています。兄の友人は、同じように一方が断線したアンプを持っておられるということです。二つを合体させると懐かしの音がよみがえります。その日が楽しみです。

カテゴリー: 音楽、オーディオ

アナログ回帰 レコードの音 DENON DL-103

フルトヴェングラーの「英雄」が聞きたくなり、LPに針を落としました。久しぶりに回り始めたターンテーブルは回転が安定せず、ウワン、ウーヮンと変な音を出しました。でも、しばらくすると懐かしい音を奏で始めました。

ゆっくり聞きたかったのですが、リビングのテレビに追われました。CDケースの隅にあったカートリッジ(レコード針)の箱を手に、パソコンの前に避難してきました。

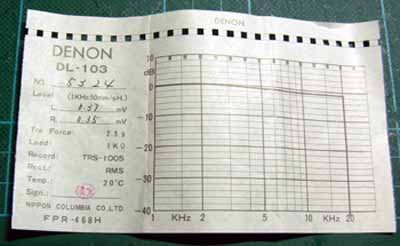

DENONのDL-103 です。

「このDL-103はDENONが放送用として高性能、高信頼度を目標にNHK総合技術研究所と共同で開発したもので、NHKのFM放送をはじめ、民放各局において長期間にわたって採用されております」-と取扱説明書にあります。

DENONはデンオンです。当時は日本コロムビアのブランドでしたが、前身は日本電気音響、だからデンオン(電音)です。それが、デノン(最近は社名変更でこう読ませています)ではねえ。

なんと手書きの性能証明書まであります。

ケースに張られた価格は19,800円。領収書には14,300円とあります。針だけの交換は不可能なムービング・コイルという構造ですが、古いカートリッジを持っていくと「針交換」の名目で5,000円ほど値引いてくれたものです。

かつては1年か2年に1個は交換するほど愛用してました。でも取り扱いが楽なCDに軍配があがりました。

この針の購入は93年11月19日。「これが最後だろう」と交換したのを思い出しました。

ザルツブルク音楽祭への招待

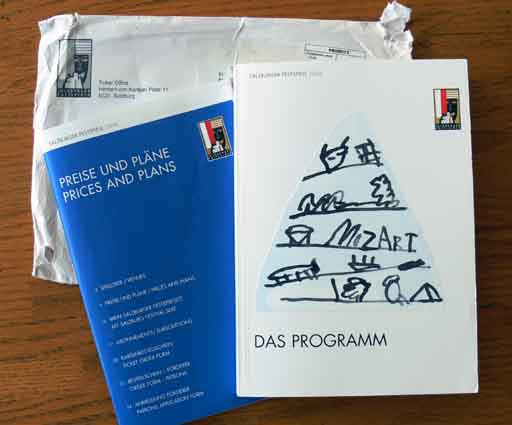

ザルツブルク音楽祭の公式プログラムが郵送されてきました。どういうわけかスイスのチューリッヒで投函されていました。

来年は生誕250年のモーツァルト・イヤーで、モーツァルトのオペラなどがどっさりと並んでいます。「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」「魔笛」「コジ・ファン・トゥッテ」「後宮からの逃走」…。

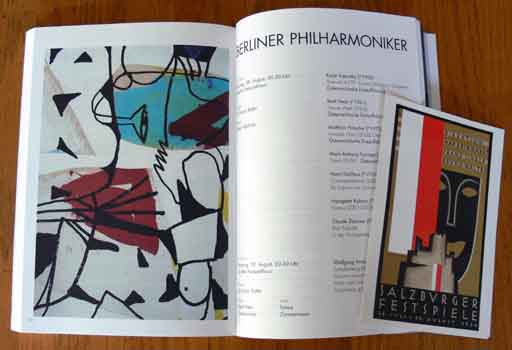

わたしが聞きたいのは、ベルリン・フィルハーモニーの演奏会です。プログラムは交響曲25番と40番、それにヴァイオリンとヴィオラと管弦楽のための協奏交響曲という、これぞモーツァルトというべきポピュラーな組み合わせです。25番といえば、映画「アマデウス」の冒頭にも使われていた印象的な曲です。40番は説明の必要ないでしょう。

昨年、念願がかなってザルツブルクを訪れました。右側が祝祭大劇場で、正面の丘にホーエンザルツブルク城がそびえています。

祝祭大劇場で、ウィーンフィルの演奏を聴きました。

ああ、もう一度、行きたい!! わが家で一番くじ運が強い娘にジャンボ宝くじを買いに行かせねば。

ある偉大な芸術家の思い出のために

チケットは

チケットはインターネットで予約しました。

昨夏のザルツブルク音楽祭のチケットは、すぐに郵送されてきました。ところが、今回は現地でのピックアップだけです。しかも代理店は住所しかわからず、わざわざ通り名が記されたチェコ語のプラハ市街図を堂島のジュンク堂で買っていきました。

行ってみると、市街の真ん中、一番にぎやかな通りのよく目につくところにその代理店はありました。ネットで予約したときの受付ナンバーをプリントアウトした紙を見せると、簡単に発券してくれました。

ヨハネ受難曲 800コルナ=3200円

チェコトリオ 350コルナ=1400円

安い。日本で聴けば、この何倍を支払わなければならないか。

(2005/05/18)

ヨハネ受難曲

バッハの「ヨハネ受難曲」を聴きました。

ペーター・シュライヤー(テノール歌手=舞台中央)が指揮をし、物語を進めるエバンゲリスト(福音史家)を歌う2役でした。さすがに、ずっと昔に聞いた「美しい水車小屋の娘」ほど声にハリはありませんでしたが、すべて暗譜には感心しました。

コーラスは6人×4声で24人。たったこれだけなのに、オルガンのような響きでした。

Rudolfinum(ルドルフィヌム=芸術家の家)にあるドボルザーク・ホールは、本当に素晴らしいホールでした。こんなに音楽的なホールは、たぶん日本にはないでしょう。

19世紀の後半に、約10年をかけて建設されたそうです。現在はプラハ交響楽団の本拠地になっています。 (2005/05/19)

なんでもふたつ

ウィーン・フィルハーモニーにウィーン・シンフォニー。その本拠地は、ムジークフェライン(楽友協会)とコンツェルトハウス。ウィーン国立音楽大学にウィーン市立音楽大学。そして国立オペラ座(Wiener Staatsoper)と、ここフォルクスオパー(Volksoper)。

フランツ・ヨーゼフ1世の即位50周年を記念した1898年に建てられて劇場だが、外観ではオペラ座ほどの貫禄はない。そのせいでもないが、スメタナのオペラ「売られた花嫁」も、もうひとつの印象だった。ザンネン!! (2005/05/15)

響きならこちらも

ウィーンフィルの本拠地、楽友協会(Musikferein)の黄金ホール(Grosser Saal)です。

毎年、テレビで見るニュー・イヤー・コンサートはここで演奏されてるうですね。ああ、ここで本物(ちんどん屋ではない)のコンサートを聴きたかった。でも、日程があわず、ガイドツアーで我慢しました。残念。でも、次は! という課題が残りました。 (2005/05/15)

敬虔な気持ちで日曜ミサに

ウィーンの最初の朝は日曜日。前夜も訪れたシュテファン寺院で、ミサが行われます。ウィーン在住の知人に聞いたら、「カソリックです、という顔したはいったら大丈夫ですよ」とのアドバイス。ちょっと早めにいったのですが、もう大きなドームが信者でいっぱいでした。

コーラスとオーケストラが入って、モーツァルトの「戴冠ミサ」が。ところが、CDで聴く演奏とは大違い。1曲終わるたびに、司祭の話があり、儀式がはさまり、そしてまた演奏。ウーン、ミサとはこんなものだったのかと、改めて感じ入りました。 (2005/05/15)

オルガンの響き

オルガンの響きを実感しました。

夜のシュテファン寺院です。ミサが行われてました。パイプオルガンが天上の響きを奏でます。バッハの調べが、敬虔な気持ちへ導いてくれる大道具であることがわかりました。

この夜はテレビ中継が入っており、ライトアップされていました。 (2005/05/15)