映画なるものを独り、久しぶりに見ました。「土を喰らう十二ヵ月」です。何かやってないかなと、たまたま見つけただけです。

京都で半日を過ごすプランを考える必要が生じました。ところが太陽が顔を見せてくれません。これではシーズンを迎えた紅葉も映えません。

たどり着いたのが、渋~いメニューでした。

マイカー・プジョー208の12ヵ月点検でした。それだけのことです。京都・西京極近くのディーラーに車を預けました。夕刻に引き取りにくるまで半日の時間がありました。

まずは近くのバス停で京都市バスを待ちました。すぐにやってきたのは紅白の京阪バスでした。

京都駅行きの市バスに乗り、「1日バス券」を買いました。700円ですから3回(230円×3)乗れば、ほぼ元は取れます。

最初の降車時に日付がプリントされ、あとはこれを見せるだけです。

京都市民だったら「敬老優待パス」がもらえるのですがね。

烏丸五条で下車しました。

五条通をさらに東へ向かう市バスに乗り換えました。向こうに清水寺が見えていました。

大谷本廟の前もきれいに色づいています。

清水坂は、観光客や修学旅行生でものすごい混雑でした。

南西に1ブロックほど路地を入っただけです。静かなたたずまいの「河井寛次郎記念館」です。ここをゆっくりと見学するつもりでした。

大正・昭和にかけて京都を拠点に活動した陶工、河井寬次郎の住まい兼仕事場を公開したものです。民藝運動の理論的指導者となった柳宗悦や、二人を取りもった濱田庄司らの息吹を感じることができるはずでした。

なんと休館日でした。1日の計画が崩れました。

東山通を南に七条近くまで歩きました。豊国廟の参道を上ります。「女坂」と呼びます。この先に京都女子大・女子高があります。

女子学生の姿が少ないと思ったら、皆さんはこの「プリンセス・ライン」という京都駅、四条河原町に直行する真っ赤な専用バスにご乗車でした。

豊国廟は、太閤さん(豊臣秀吉)の墓所です。

麓から563段もある石段を登って行きます。「そうですね、往復したら半時間はかかりますよ」と、落ち葉を掃除していた神社の人。

一直線に石段はまだ続きました。

頂まで上がってきました。

巨大な石造五輪塔は、豊太閤三百年祭が大々的に挙行された明治31(1898)年に建立されました。

ここは東山三十六峰の第31峰である阿弥陀ヶ峰の頂上でもありました。

大勢の参拝者で埋まっている清水寺の舞台が見下ろせました。

山頂で1人、アマチュア無線を楽しんでいる方がおられました。しゃべりこみました。

市バスに四条河原町まで乗りました。ぎゅうぎゅう詰めのバスでした。

寺町通を三条まで上がり、「常盤」に直行しました。こじゃれたカフェ飯は敬遠して、ここは渋く「焼き魚定食」です。

びっくりするほどおいしいわけではなく、当たり前の定食です。

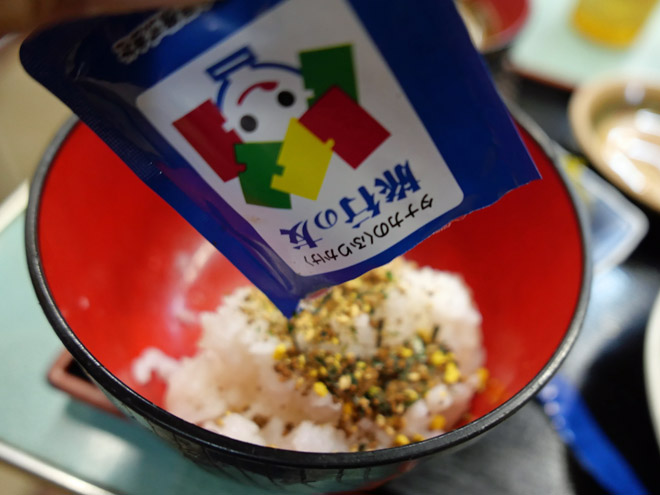

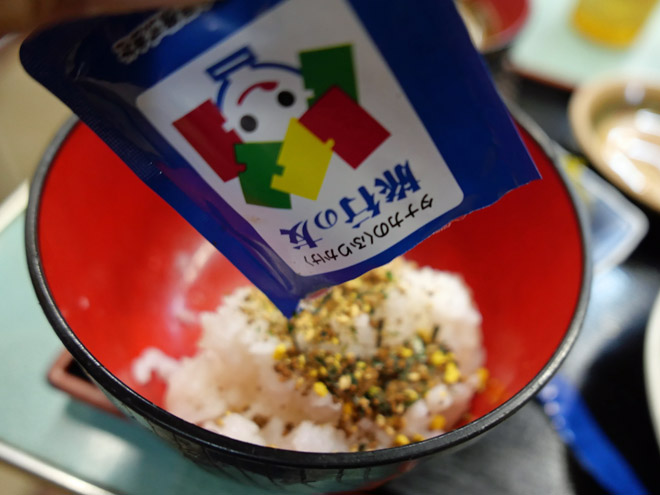

ふりかけがついているのがごあいきょうです。

明治11(1878)年創業という、れっきとした百年食堂です。

780円の、安心の味でした。

常盤

075-231-4517

京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町523

本日のメーンイベントは映画観賞でした。新京極の「MOVIX 京都」です。12スクリーンと関西最大級の規模です。高校生のころ、映画鑑賞でやってきた昔の松竹座です。

「土を喰らう十二ヵ月」は、水上勉の原作を映画化しています。主演の沢田研二はともかく、松たか子に魅かれました。

ストーリー性はあまりありませんが、「土を喰らう」そのままに土井善晴の料理が並びます。「おいしい」と松たか子が何度も繰り返します。えらく老けてしまったジュリー(わたしより1つ年長)の日々に、わが渋~い1日を重ね合わせてしまいました。

河原町の丸善書店に寄って水上勉の「土を喰う日々-わが精進十二ヵ月-」(新潮文庫)を買いました。

三条河原町からの帰りは、1本でカーディーラーの最寄バス停を通る市バスが発車したばかりでした。別ルートを3回も乗り継ぎました。これで1日バス券を有効に使うことができました。