京都の今宮神社を訪ねました。

門前の黄葉が見事です。瓦土塀の向こうは大徳寺です。境内の竹やぶの緑とコントラストを描きます。

今宮神社の境内は、ちょっと遅い紅葉です。それでも赤いです。

大徳寺の瓦土塀は、昭和40年代に寺の修行僧が築いたそうです。

黄色と赤のコントラストです。

今宮神社に参るのも久しぶりです。

奥さまは、このすぐ近くに住んでました。

こちらは紅葉です。でもシーズンもお終いです。

この方のおかげで、「玉の輿(たまのこし)神社」として知られるようになりました。

西陣の八百屋に生まれた「お玉」が徳川3代将軍家光の側室となり、5代将軍綱吉の生母、桂昌院となったことが「玉の輿」のいわれだそうです。桂昌院は産土の社である今宮神社の再興にも力を尽くしたそうです。

今宮神社の社地には平安建都以前より疫神(えきしん)を祀る社があったといわれます。長保3年(1001)に設けられた神殿三宇とともに今宮社と名づけられたのが起源だそうです。

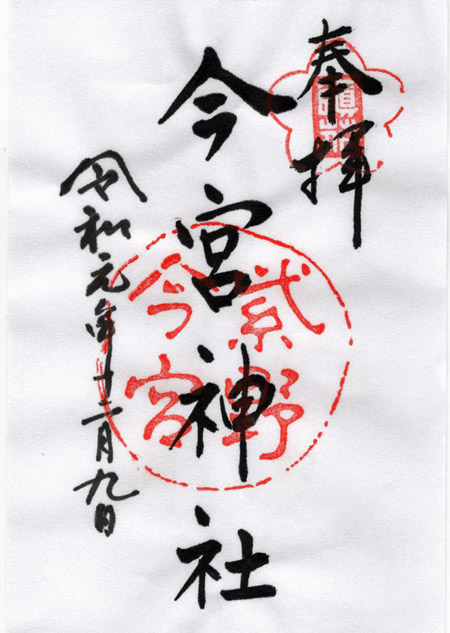

今宮神社

京都市北区紫野今宮町21

075-491-0082

門前通の風景です。

赤い大鳥居は、2年前の台風の被害を受けて、撤去されていました。再建を祈ります。

角の店は、知らない人は通り過ぎる喫茶店です。「営業中」でした。奥さまが中学生だったころからあったそうです。

40年ほども前に、ここで解体されていたグランドピアノの天板を見て、テーブルにしようかと夢想したこともありました。