「第6回京都レコード祭り」に行ってきました。京都・河原町御池にある地下街、京都ZEST御池で、きょうから3日間、開かれています。

オープン直後の午後3時過ぎです。どこのバーゲン会場かと見まがう大勢の人たちでにぎわってました。真剣にレコード(LPがほとんど)を1枚、1枚、確認して自分の好みの1枚を探していました。

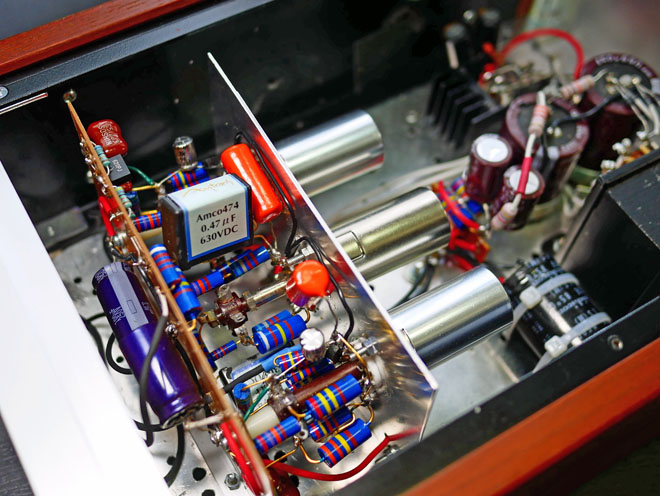

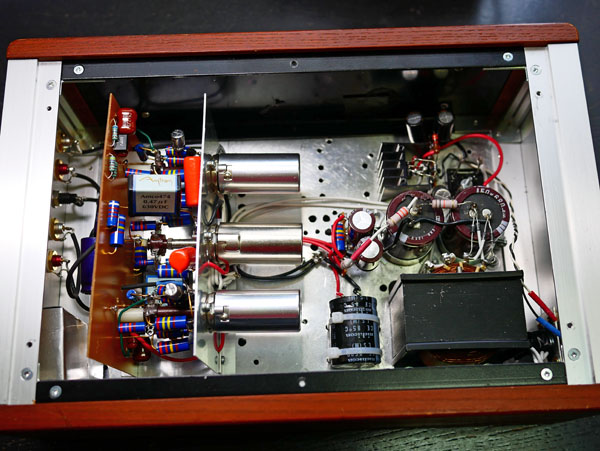

デジタルのこの時代に、まだレコードを回転させて、針を落として音楽を聴くというアナログ・ファンが、こんなにもいることにびっくりしました。

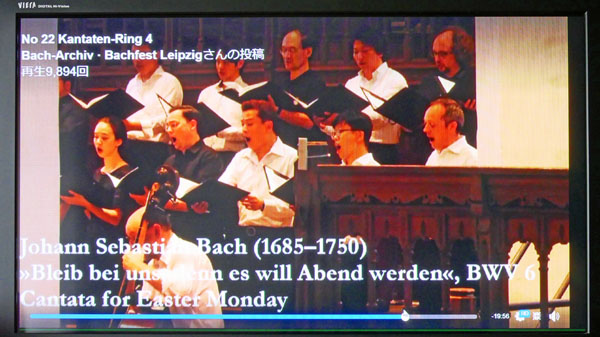

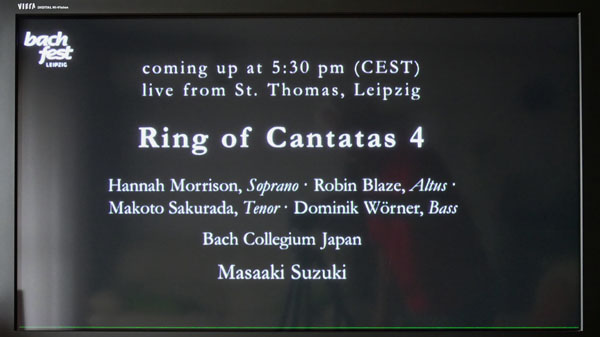

とはいえ、人気はジャッズだったり、日本のPOPミュージックだったり。クラシックのコーナーは、比較的空いていました。量もそれほどなく、あまり収穫はありませんでした。

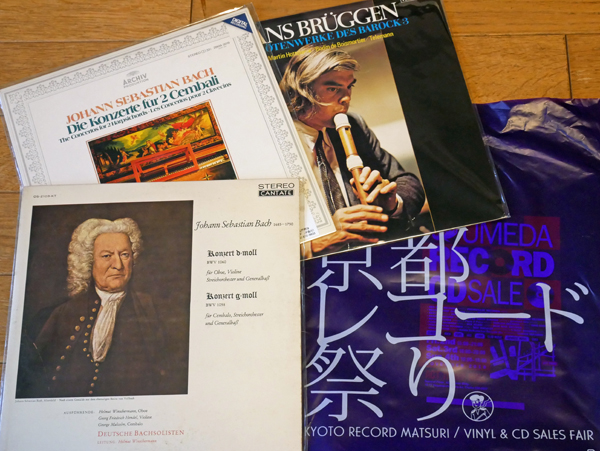

それでも3枚、買いました。バッハとフランス・ブリュッヘンのリコーダーで、合わせて1400円。帰宅してさっそく試聴しましたが、1枚はパリパリとノイズが入り、演奏もイマイチのハズレでした。ま、こんなものでしょう。