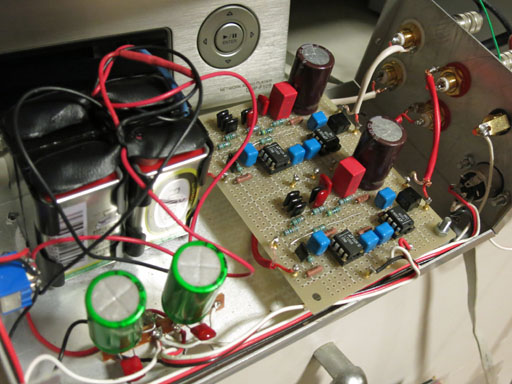

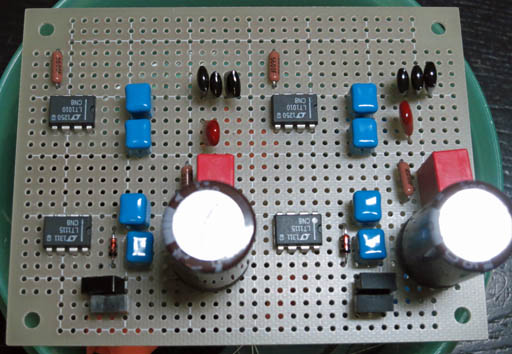

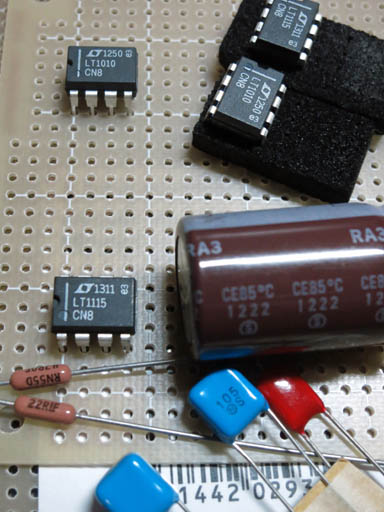

空中ブランコ結線で、機嫌よくLPを再生してくれた「OPアンプでフォノEQ」です。それが、何枚かLPを聴いているうちに、ヘニャヘニャと音が出なくなりました。仮電源としたマンガン積層電池(006P型)がへたった(電圧低下)のだと思い、そのままアルミケースに収容する作業に進みました。真空管のSRPP回路によるEQアンプの仮配線に使ったケースを流用しました。

ところが、そこからです。遠い回り道に突き進んでしまいました。

音が出ない!!

あれこれ部品や、半田づけを疑ってもトライ&エラーの繰り返し。もんもんの日々を送りました。

しばらく冷却期間を置きました。

はたと気づきました。アンプではなくて、LPプレーヤーから信号がきてないのでは。

さらに数日して。

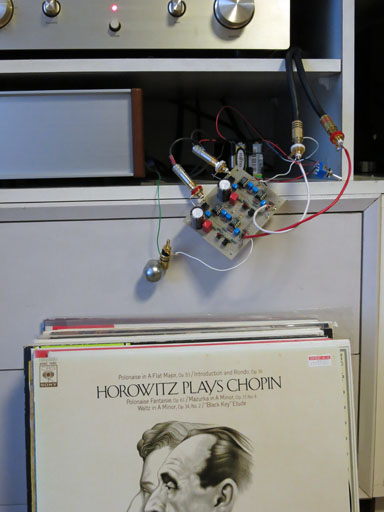

このプレーヤーはヤフオクでゲットしたものです。そのときについていたVMカートリッジがあったはずです。ほこりにまみれてほったらかしになっていたオーディオテクニカのAT15Eaに付け替えてみました。音が出ました。もちろん、MCカートリッジを想定した回路で組み立ててますので、ゲインなんかは無茶苦茶ですが。

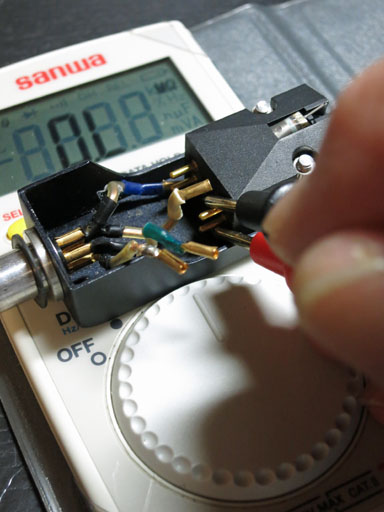

ということは、最も恐れていた事態が現実となりました。無茶を承知でテスターであたってみました。片ャンネルが断線しているようです。

永らく愛用してきたDENON DL-103が昇天しました!!

調べてみると、1993年に「これが最後」と購入しています。使用時間はそれほど多くはないはずですが、なにせ20年余の歳月が流れています。ここは潔く、アーメンと見送るほかはないようです。