京都・平安神宮の神苑です。

花菖蒲が満開です。

京都・北山通の進々堂でパンを買い、下鴨の実家で食べました。ポークカツのサンドに、レトルトのスープとサラダをつければ、立派なランチになりました。

どれもおいしそうです。

デコレーションがきれいなパンが増えた感じです。

レトロバケット”1924″です。

創業者の続木斉は1924年に、本物のパンの勉強をしようとパリに渡りました。本場のパンを熱心に研究し、帰国後、本格的フランスパンの製造に乗り出しました。その熱い思いを今に伝えるバケットだそうです。

店舗がこれまでの店から30メートルほど東側に移転しました。1階は売り場とレストラン、2階は広いイートインのスペースになってます。きょうは、リニューアル後の初めての日曜ということで、レストランは長い列ができてました。

大阪・備後町にある日本綿業倶楽部(綿業会館)です。重要文化財の建物です。外観はたいしたことはありませんが、内部はぜいを尽くしています。ここの会員食堂でランチをいただきました。

最初はニンジンのポタージュスープです。

メーンの「桜鯛のムニエル バジル風味のトマトソース」です。それほど凝った味付けではありませんが、ソースがおいしく、パンにつけてきれいにいただきました。

グリーンサラダは平凡です。

プリンは濃厚な味でした。ペパーミントが口直しに素敵です。

会員食堂の上部です。ミューラル・デコレーションというアメリカ風の装飾天井、透かし彫りのガラス窓。壁は、食器などの音を吸音するよう、なんとコルク材でできています。

なんとも豪勢な雰囲気でのランチでした。

カレーが食べたくなりました。インディアンカレーでもサンマルコでもいいんですが、ミナミにはどこにあるんでしょう? そうだ、あそこにインド料理店があったと、初めていった「アシヤナ」です。

席に座ってびっくり。隣の席に、同じ会社の若い社員がいました。向こうにはいつもお世話になっている女性2人組が。きっとおいしいんでしょう。

ラニーランチ(950円)です。チキンと野菜のカレー、タンドリーチキン、ナン、ライス、サラダのセットです。カレーは初めてなので警戒して2倍の「中辛」を頼みましたので、それほど辛くはありませんでした。10倍まであります。ナンは、デカいこと、普通の1.5倍くらいあって、食べ応えがあります。

飲み物は、ラッシーやアイスコーヒーなどから選べます。

レジの横には、インドの雑貨を売っているコーナーがあります。

メニューは、いろいろとあります。

ラニー(ranee)とは、「インドの王妃」ということだそうです。となれば、レディースランチとどう違うんだ、とは問いません。

大阪市浪速区元町1-4-22-105

有名なかやく御飯の店です。

薄味ですが、しっかり出汁のきいたかやく御飯です。これに赤だしだけでも十分です。鰈の煮魚は、頼んでから煮ているようで、ちょっと時間がかかります。焼き魚も同じです。まだかと待たされるかわりに、熱々が食べられます。

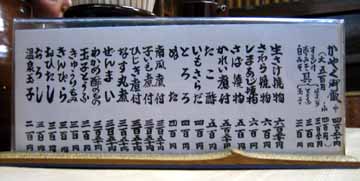

メニューです。かやく御飯は大・中・小。みそ汁は赤・しろ・すましの三種で具によってはまぐり・豆腐・玉子と組み合わせます。店の人は「赤玉」といった風に略しています。これに魚で合わせて1360円でした。まあ、ちょっと高いですが、大満足の昼食です。

「昼過ぎになる。自分の出番を終えた辰巳柳太郎と共に昼飯に行くのが、御堂筋の西を少し入ったところにある〔大黒〕である。名物の〔かやく飯〕に、熱々の粕汁か味噌汁。それに焼魚をとって食べるそのうまさは、旅に出ていることだからというのではなく、どこの家庭の日常にも食膳に出されるような変哲もないものが、これほどにうまいのは、やはり大阪の、知る人ぞ知る食べ物屋だからだ」

池波正太郎の「散歩のとき何か食べたくなって」(新潮文庫)の一節です。

暖簾の「創業明治35年」の文字が誇らしげですが、こも店も間もなく改装されます。店内に「6月25日から休業、西側の仮店舗で約3カ月間営業します」と張り紙がありました。

「町の食堂」の風情のある店ではありました。

道頓堀の一筋南を御堂筋から西に入ったところにあります。

上の2つは、福井県若狭町、下は高槻市で撮影しました。

「新しい高齢者マンション」というサンシティ高槻で、昼食をいただきました。

この日は、和がひとくちヒレカツ、洋はマカロニグラタン、麺はぶっかけそばからの選択でした。

和を選びましたが、カボチャの煮物とキャベツの山葵和え、みそ汁がついています。全部で620キロカロリーです。

ここに入居してられる方の招待でしたので、料金のほどは不明です。

アイスクリームもごちそうになりました。

かなり裕福な、それでいて健康な人が入居しているマンションです。サービスの行き届いたホテルそのものです。

ちなみに入居一時金は2,706万円~8,008万円。それに食事費に…。残念ながらあまり縁がなさそうです。

かつて若狭街道一のにぎわいをみせたという熊川宿です。近江国境に接する物資輸送の中継地として栄えました。江戸初期から中期にかけては、戸数200戸を超え、年間20万駄(駄は馬1頭が運ぶ荷)の米や魚、肥料などがこの地を経由して京などに運ばれていったそうです。

現在は、国の重要伝統的建造物群保存地区になっています。

もっとも東より(近江側)にあるのが、番所跡です。

約1.4キロの旧街道沿いに、町家造りの民家が軒を並べています。

鯖街道の始点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。

「京は遠ても十八里」。昔の足では2日の旅だったようです。一塩して運んだ若狭の鯖が、京に着いたころにはちょうど塩がなじんで、おいしい鯖寿司になるというわけです。ですから鯖が運ばれた街道で鯖街道といいます。

背景に写っている「大谷食堂」は、子どもが小さかったときは海水浴のおりなどに何回もきたことがあります。一品で頼む刺身など魚料理が、とにかく安くておいしかったです。昔と同じ雰囲気で開店の準備中でした。

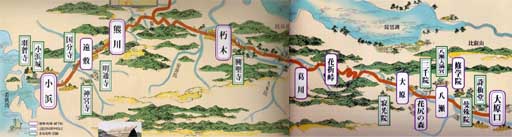

鯖街道のルートはいくつかありました。山を越える道、一部は琵琶湖を船でたどる道と。

今回はメーンルートをたどります。小浜を出発した後、上中町で南下し、熊川宿を経て滋賀県にはいり、保坂までです。このあと、朽木谷にそって南下して、花折峠から途中、大原とあるいて京都・出町がゴールです。

若狭の甘鯛です。これも鯖街道を京にやってきました。

普通名詞はグジです。左は本物(?)の鯛です。

一夜干しの干物がぶら下がっています。アジにハタハタに。笹カレイはとんでもなく高くなりましたが、他にもおいしい魚はたくさんあります。

焼き鯖です。串にさして焼いたままの姿で売ってます。

まだ朝が早かったので、昨日の売れ残りだったのか、客が少ないのでこれだかしか焼かなかったのか?

JR小浜駅です。左に写っているJRバスでやってきました。

JR京都を8時15分発の新快速に乗り、近江今津でバスに乗り換え、到着したのは10時18分です。まあ新幹線にのっておれば、「間もなく東京」くらいの時間ですから遠いといえば遠いですが。

旅の詳細は以下のHP版「京は遠ても十八里」をご覧ください。

若狭から京を結ぶ鯖街道は、一塩された鯖が都に運ばれました。その鯖が鯖寿司になりました。

鯖街道の小浜-保坂間、24キロを歩きました。3区間くらいに分けて歩く予定ですが、初日からわが家にやってきた若狭の鯖です。

といっても、生でありません。へしこ漬けです。

薄く切って、ビールのあてにしました。この輝く色を見てください。最高です。

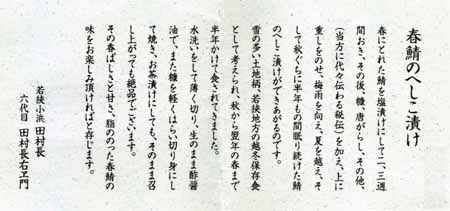

「春鯖のへしこ漬け」のできあがるまでが書かれています。

血圧が気になる身には、「塩」は問題です。これまでも「買おう」というと、女房ににらまれてました。今回は、「鬼のいぬま…」の初めての購入です。

国産の鯖をつかったへしこ漬け結構、いい値がします。一番小さいので1523円でした。片身で1500円から1800円といったところです。いまや、幻となった鮒寿司ほどではありませんが。ノルウェー産だと、半値以下でした。

鯖街道の出発点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。その商店街にあるのが、「小鯛の笹漬け」などで知られる「田村長」です。「若狭のぐじ」なんかも並んでいます。