京都までクルマで出かけました。岩倉の実相院の紅葉はそろそろかと訪れました。

駐車場はガラガラ。訪れる参拝客はパラパラで、静かに拝観できました。ところが、肝心の紅葉にはちと早すぎました。

色づいた木々もありますが、多くはまだみどりでした。

比叡山を借景とする「こころのお庭」も、赤く染まるにはなお時間がかかるようでした。

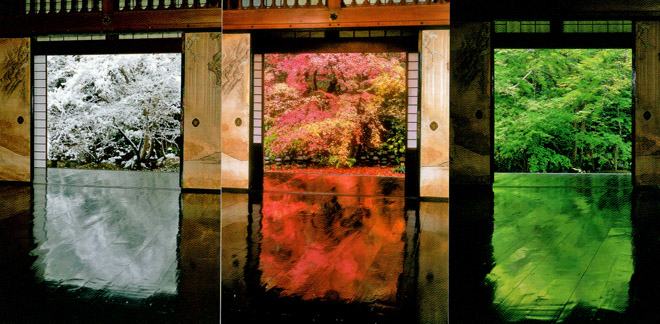

秋には「床もみじ」が美しい寺院です。庭の紅葉が、磨き込まれた床に反射します。きょうはまだ「床みどり」の状態でした。

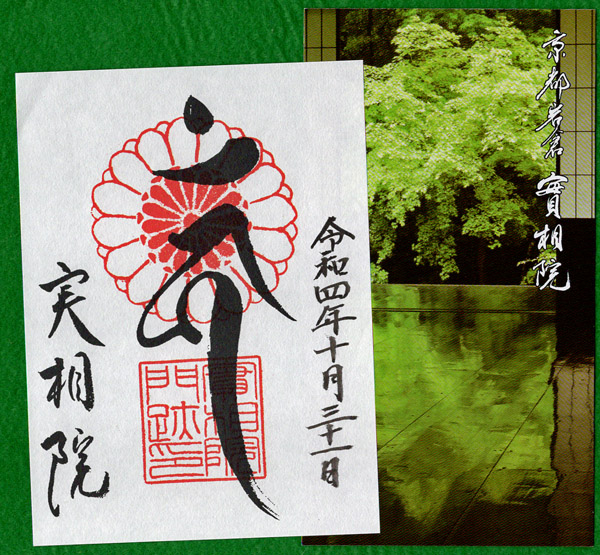

撮影は禁止です。購入した絵はがきをご覧ください。

真っ赤に千両が実をつけています。

ツワブキが一輪。

ハナウリクサ(花瓜草)でしょうか。築地にいっぱい咲いていました。

京都市バスの5系統は、かつては「岩倉実相院」が終点だったはずです。その行先表示にはなじみがありましたが、参拝したのは初めてでした。

実相院門跡

075-781-5464

京都市左京区岩倉上蔵町121

実相院門前の山手にある石座神社(いわくらじんじゃ)です。狛犬が燃え始めた紅葉を背負っていました。