「熊野九十九王子を往く」の10回目・第3日は、印南から歩き始めました。ところが、前2日のロング・ウォークがたたって左足は痛み続けました。もうこれ以上はダメと観念して、5キロにも達していないJR切目でストップしました。

切目王子社にはフジバカマが咲き、アサギマダラがやって来ていました。飛来は京都あたりより半月は遅い感じでした。

紀伊田辺を抜けて、中辺路(なかへじ)のスタート地点である滝尻王子までは。あと3回分が残りました。

「カン、カン」と遮断機の音がして、ホテルの窓の下を走る紀州鉄道の一番電車が走ってきました。

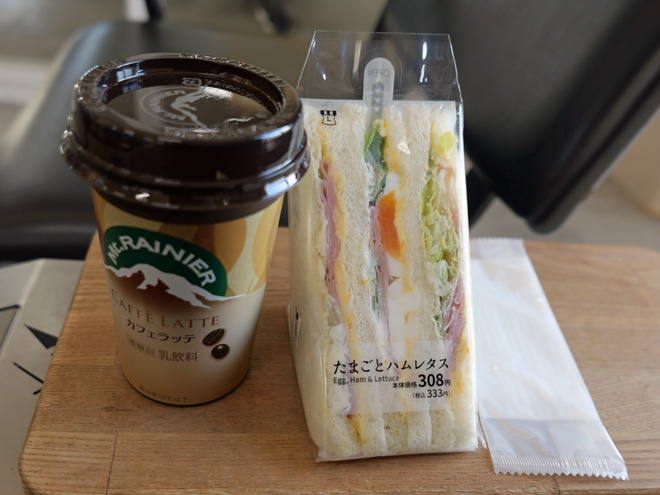

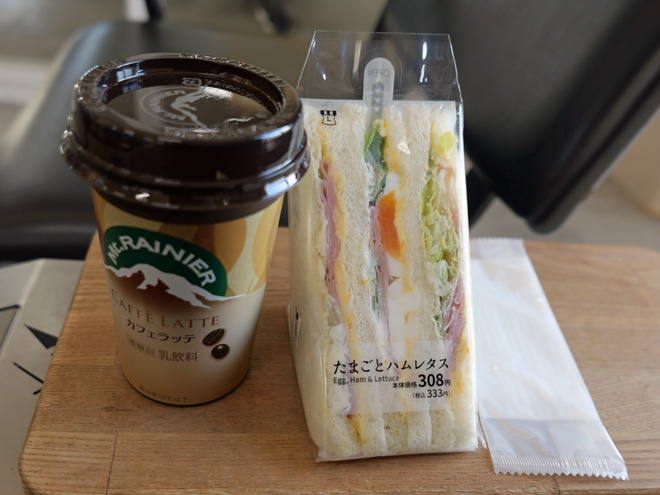

JR御坊駅のベンチで、コンビニで買ったサンドイッチをかじって朝食にしました。

歩行開始時間を計算して、あらかじめ鎮痛剤も飲みました。

【2023/10/18 08:29】

印南がこの日のスタートでした。そろそろ鎮痛剤が効いてきてもよい時間なのに、まるで効果はありませんでした。

ユニークなデザインのカエル橋にあいさつしてゆっくりと歩き始めました。

印南の港まで出てきました。

町を出ると、古道は国道から離れて急な登りとなりました。港をふり返りました。

集落の間を進みます。上りはまだしも、下りとなると足にビンビンと響いて飛び上がりそうに痛いです。

この日、最初の斑鳩王子社です。

青い海を右手に進みます。

コンビニがあったので、休憩しました。まだそれほどに歩いてません。

ミカンのゼリーを買って、海を見ながらいただきました。

海岸沿いを切目王子までやってきました。

教えられて王子わきの急坂を登ると、公園がありました。

フジバカマに近づくと、アサギマダラが飛び上がりました。

足の痛さも忘れて、しばしアサギマダラにカメラを向け続けました。

【10:23】

切目に着きました。

これから先は、ちょっとした峠道になります。長く続く下り道を考えると、歩き続ける気が失せました。

ゴールは、あまりに簡単にやって来ました。たった4.4kmしか進んでいませんでした。

熊野古道は逃げて行きません。早い機会にリベンジしたいものです。

わたしの熊野詣 都から高野、熊野本宮大社へ