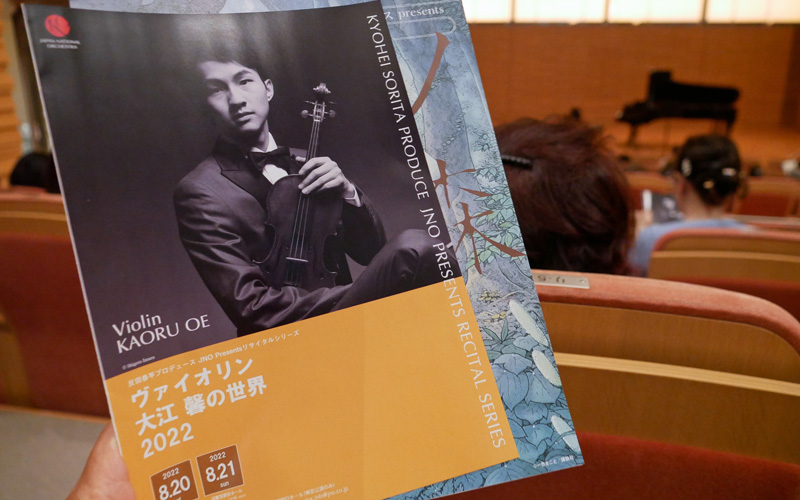

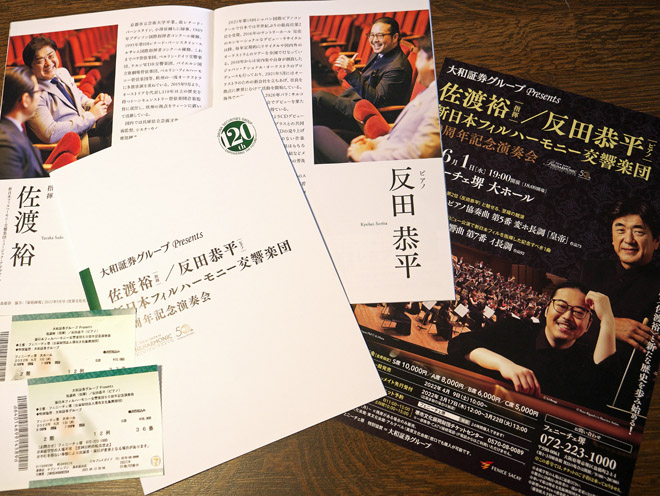

軽井沢までやってきました。旅のメーンイベントでした。「反田恭平 ピアノリサイタル」を聴きました。

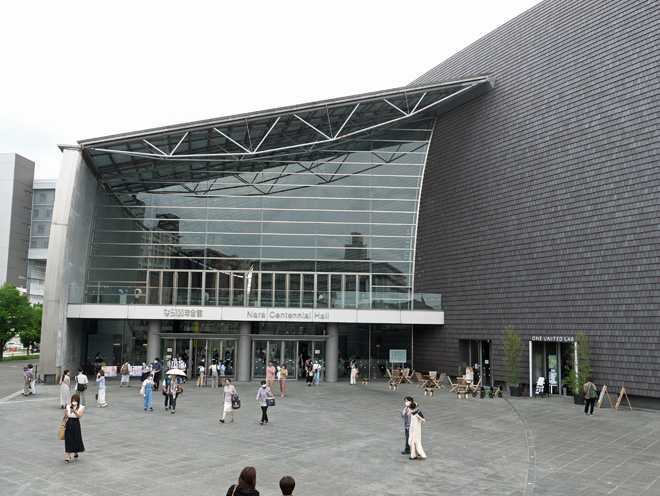

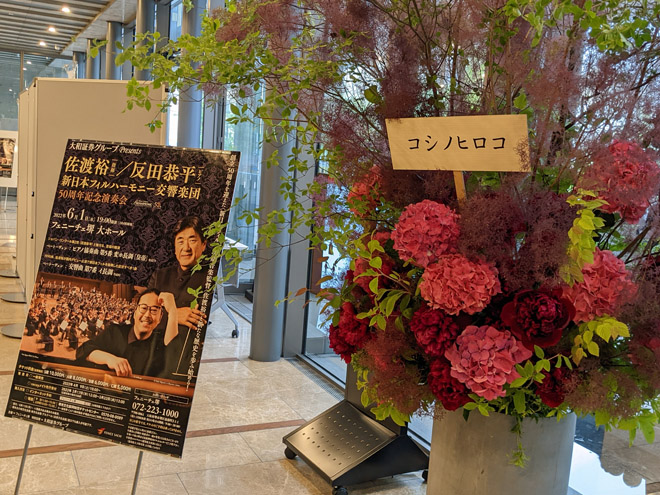

憧れだった大賀ホールです。SONYの社長だった大賀典雄氏によって2005年に生まれたホールです。昨年のショパンコンクールの凱旋リサイタルはチケットが取れず、そのリベンジでした。

ホールの玄関です。期待が膨らむ瞬間でした。

音響を考えてホールは五角形をしています。木のぬくもりが感じられる、上質な空間です。

きょうのピアノはスタインウェイでした。演奏直前まで調律されていました。

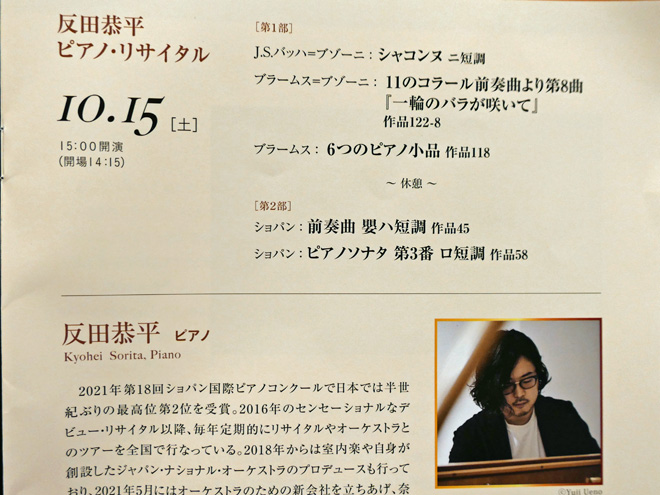

反田くんの演奏を生で聞くのは4回目ですが、リサイタルは2回目。しかも中規模ホールの前の席とあって、息遣いすら聞こえました。

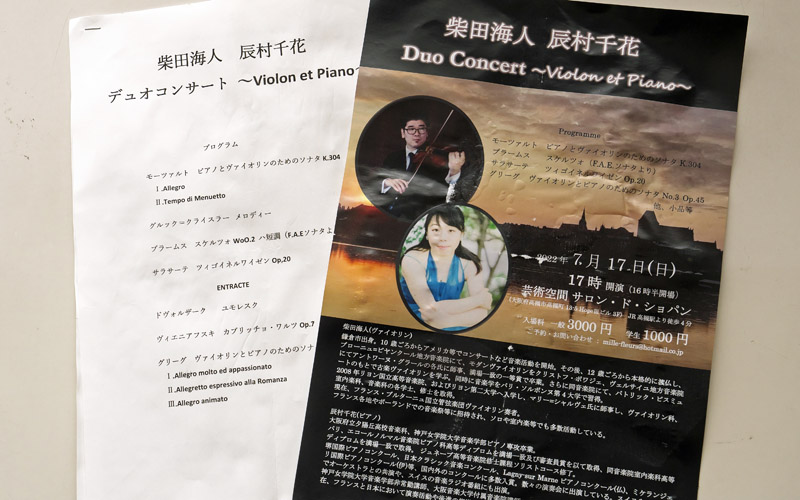

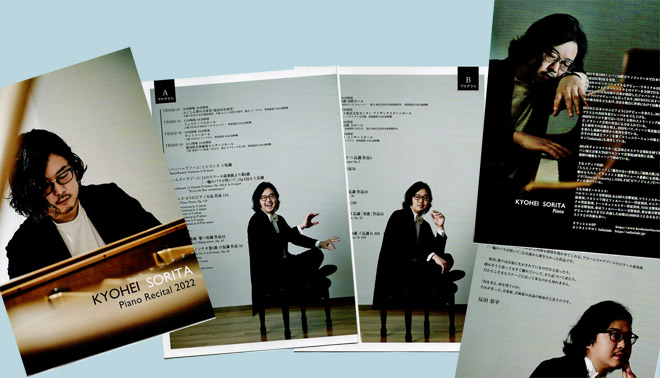

プログラムは前半がバッハとブラームス、後半はショパンでした。

バッハの最初の音が響いた瞬間、「これはスタインウェイの音じゃないと感じた」と奥さま。確かにSHIGERU KAWAIの響きに近いようでもあり、油絵より墨絵に近い音色に聞こえました。大賀ホールの響きだったのかもしれません。

お得意のショパンは、昨秋のショパン・コンクール以来、聴き続けている華やかな世界がひろがりました。

アンコールは定番のラルゴと英雄ポロネーズでした。拍手は絶えず猫のワルツが続きました。もうこれで終わりと客電が上がり、舞台ライトが落ちました。それでもスタンディングの拍手は鳴りやみませんでした。それに応えて献呈(シューマン=リスト)までプレゼントしてくれました。

大満足のリサイタルは終わりました。それでも立ち去りがたく、ホールの横にはファンが並んでいました。

ホテルに戻るだけで時間があるわたしたちには、人生初の「出待ち」でした。

あたりがすっかり暗くなったころ、反田くんが現れました。「お疲れさまでした」と声がかかると、愛想よく手を振って車に乗り込みました。