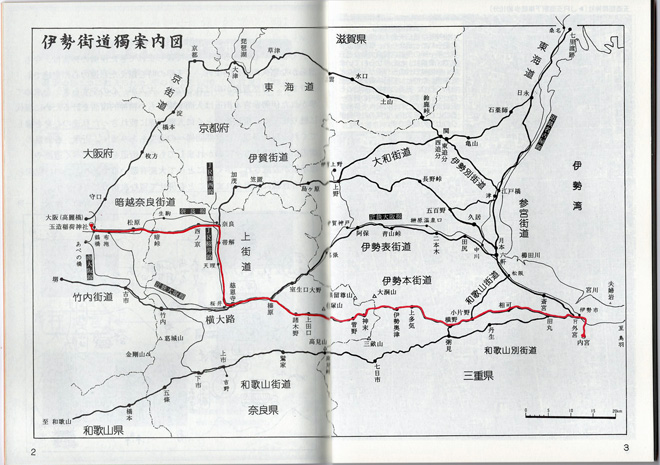

歩いて伊勢参りは、京都・観月橋からスタートして、7回で宇陀・榛原に達しました。でもまだ全行程の半分といったところです。

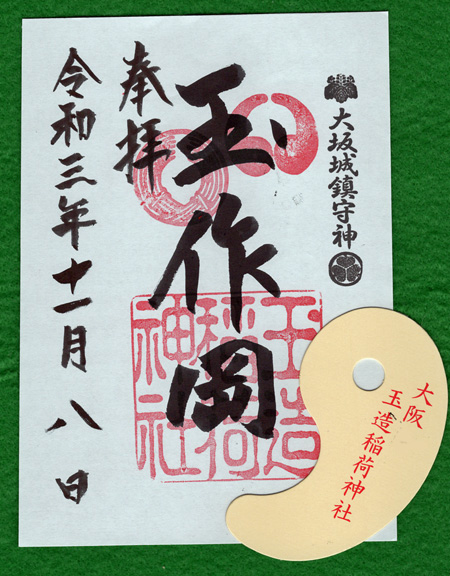

わたしが歩いている伊勢本街道は、大阪・玉造の玉造稲荷神社が江戸時代の玄関口でした。そこに「起点」と記した碑が建っています。

遅まきながら訪ねました。伊勢まで約170キロです。

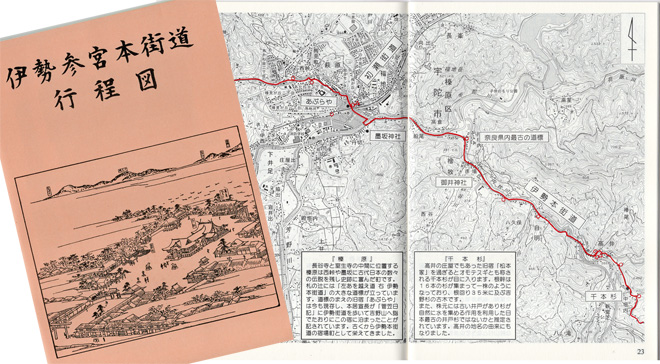

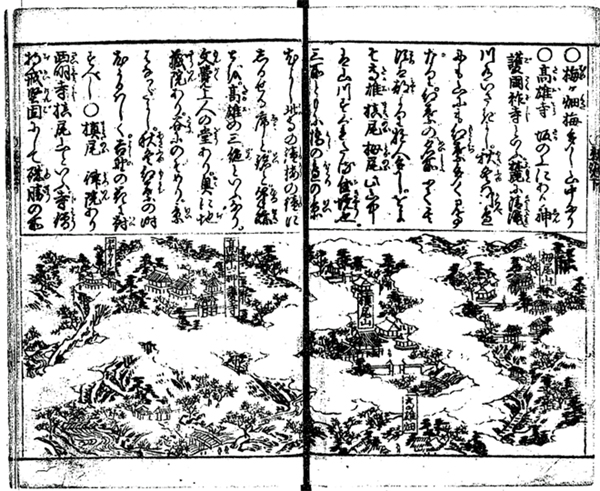

江戸時代のお伊勢参りの風景が錦絵になっています。

社伝によると、垂仁天皇18年(紀元前12年)に天皇によって創建されました。蘇我氏と物部氏の戦いの際、蘇我氏方の聖徳太子がこの地、玉作岡に布陣して戦勝を祈願し、戦勝後当地に観音堂を建てたという伝承があるそうです。

大坂城の三の丸に位置し、その鎮守社として豊臣家、なかでも豊臣秀頼と縁が深いです。この石鳥居も秀頼に寄進されたものですが、阪神大震災で崩壊、現在は上部だけが残っています。

秋田実の笑魂碑というのもあります。

上町台地の北端にあります。この辺りは坂が多いです。

玉造稲荷神社

大阪市中央区玉造2-3-8

10分ほど歩いたところにある玉造稲荷神社分社です。

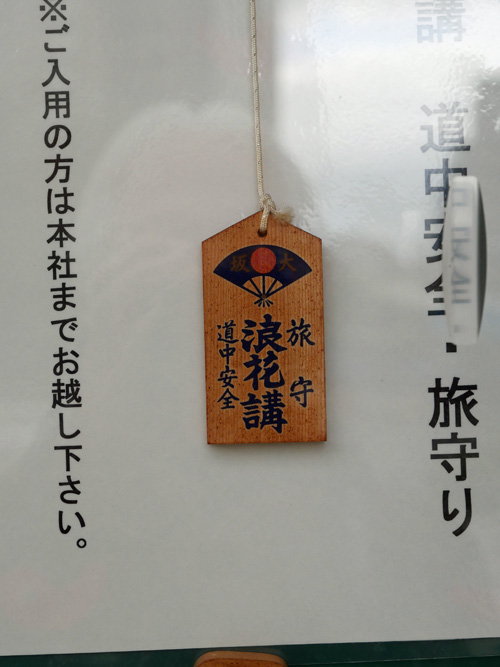

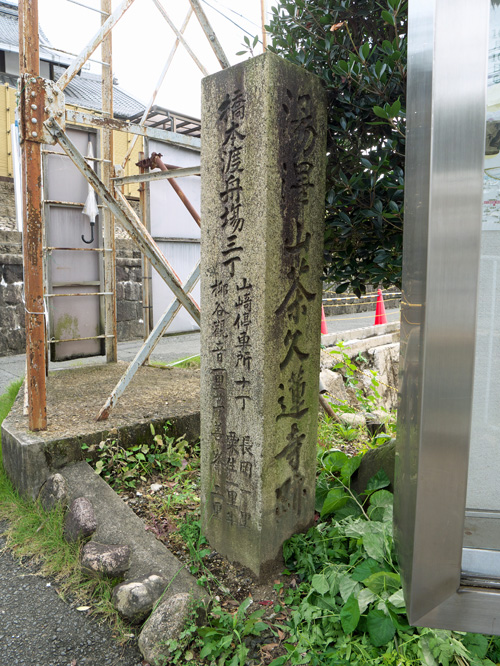

こちらには浪花講発祥の地の新しい碑が建っています。浪花講は、伊勢参りなどの旅を安全なものにしようと文化元年(1804)に立ち上げられました。現在の協定旅館のルーツとされます。優良加盟店では「ぼったくり禁止」「飯盛り女を置かない」「賭博禁止」などの規制を設け、目印に浪花講の看板を揚げさせました。

道標には、なら、伊勢、暗峠の手前にある大師堂と刻まれています。

浪花講のかわいい御守もあったようです。

わたしが玉造稲荷神社に参ったのは、これが欲しかったからです。神社が発行している「伊勢参宮本街道行程図」(500円)です。国土地理院の2万5000分の1の地図に、伊勢までのルートが赤線で引かれています。

開いている榛原などの地図が、冊子のちょうど真ん中の22-23ページです。

榛原から先は、日帰りで区切ることはできません。途中にはコンビニ一軒ないような山道と田舎道が続くようです。