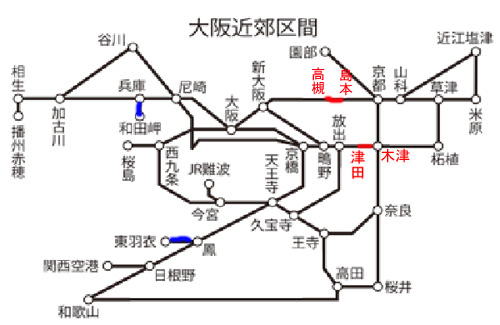

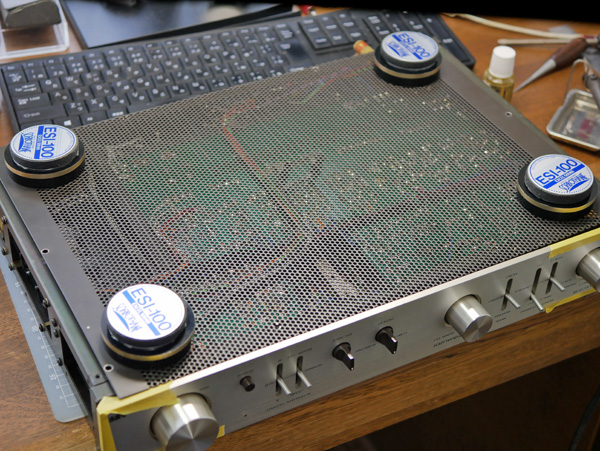

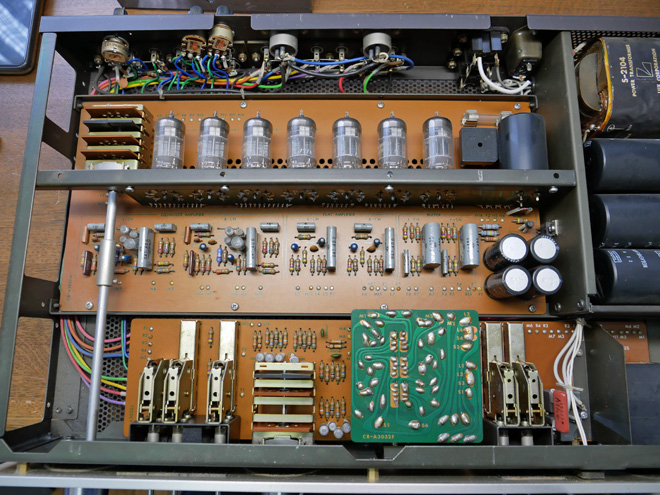

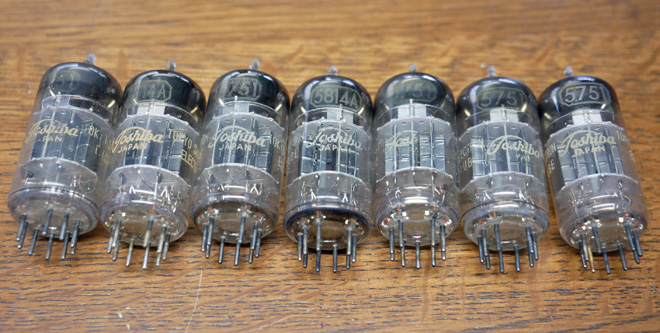

管球プリアンプ、LUXKIT A3032のレストア作業です。まずコンデンサを交換します。

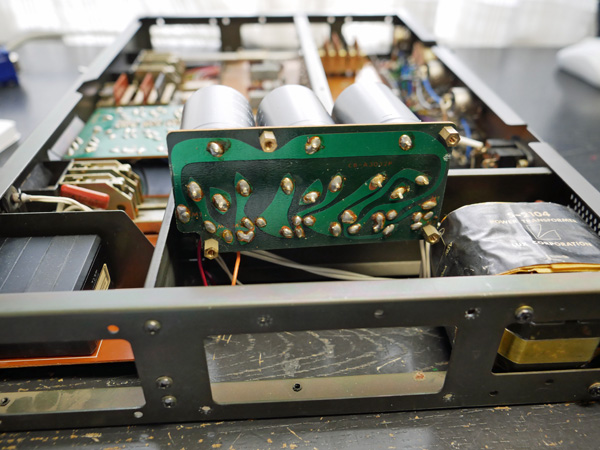

電源部には、黒い管状の電解コンデンサがたくさん使われています。いわば消耗品で、耐久時間は5000時間といわれています。毎日2時間使用すると、7年ほどでリミットに達します。熱に弱く、高熱にさらされると一気に劣化します。このプリアンプは1980年ころのものです。といういことは40年が経過しています。すべて交換することにしました。

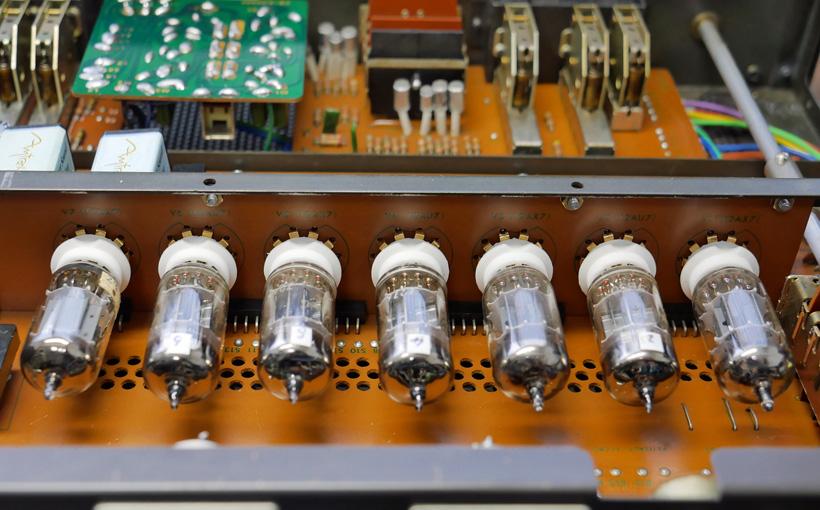

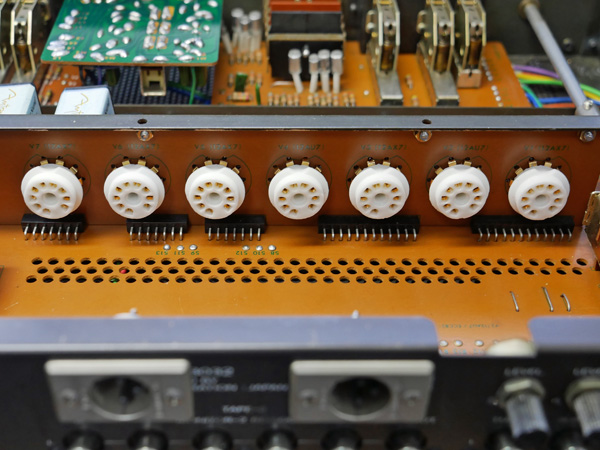

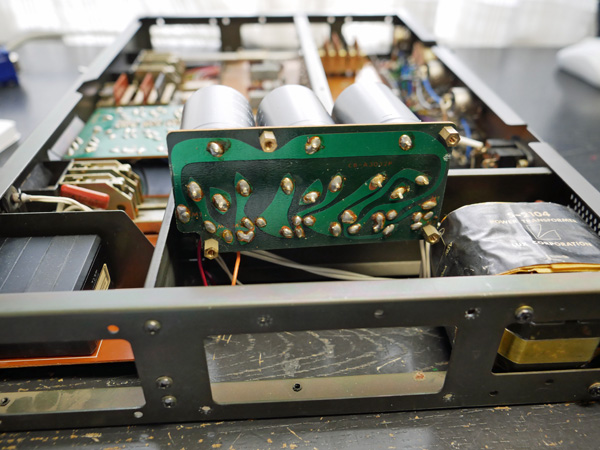

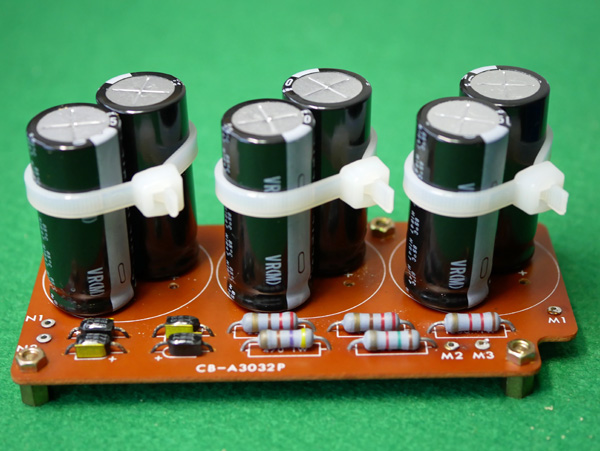

B(高圧)電源用に耐圧450Vの大きなブロック電解コンデンサが3本、350Vのものが4本、左にヒーター(低圧)電源用が1本、使われています。

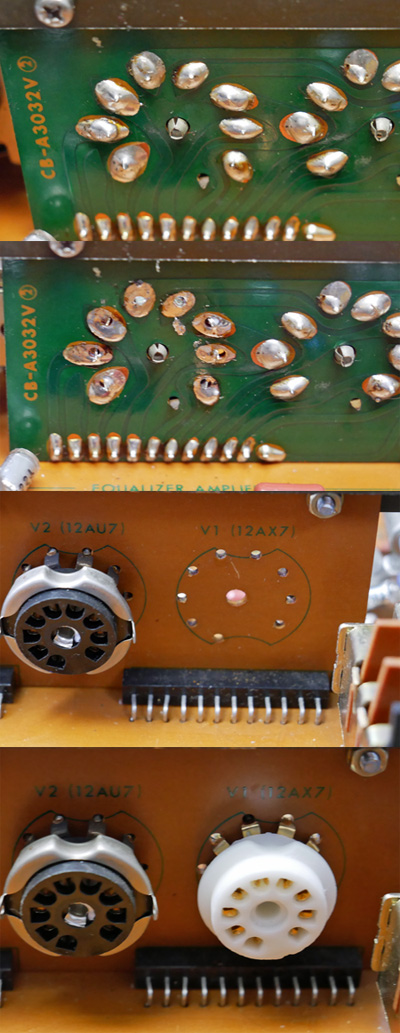

ブロックコンデンサは、プリント基板にはんだ付けされています。

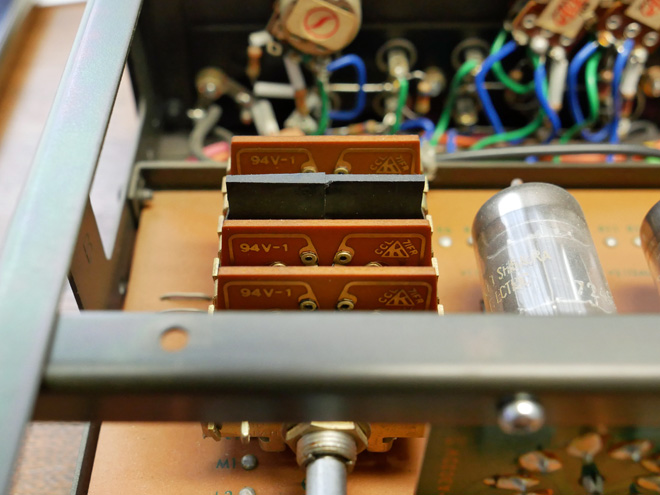

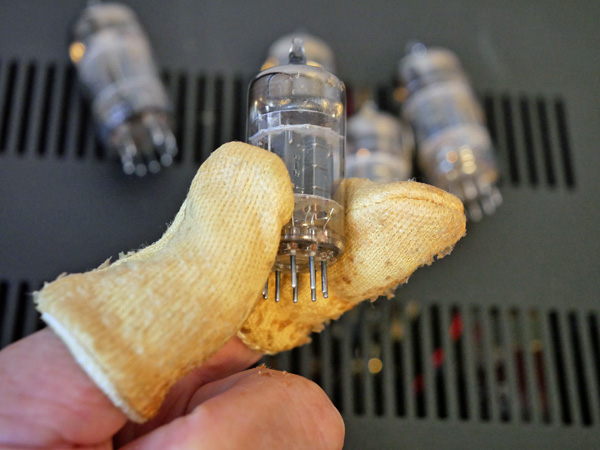

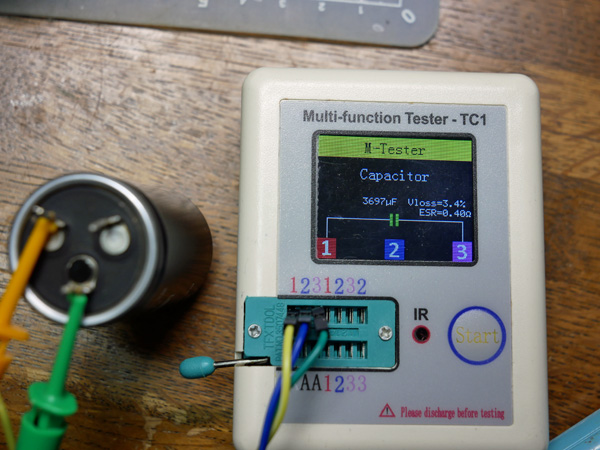

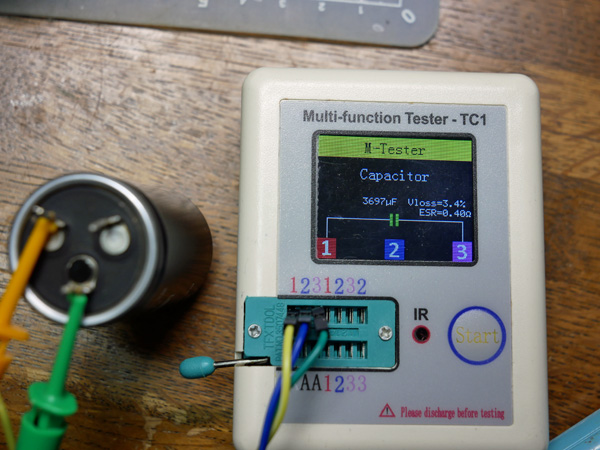

取り外したブロックコンデンサです。ホコリをはらえば、きれいです。容量も規定から大きくずれてはいません。でも内部の圧力が高くなって頭部がちょっと膨らんでいます。

ヒーター電源用のブロックコンデンサです。これは見事に頭が膨らんでいます。いつ爆発するか心配で、とても使い続けるわけにはいきません。

コンデンサの容量は、それほど変化はしていませんでした。

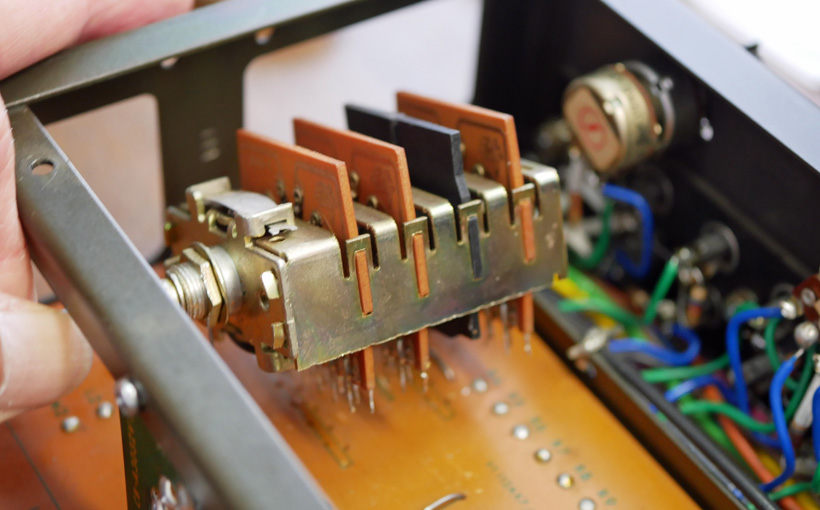

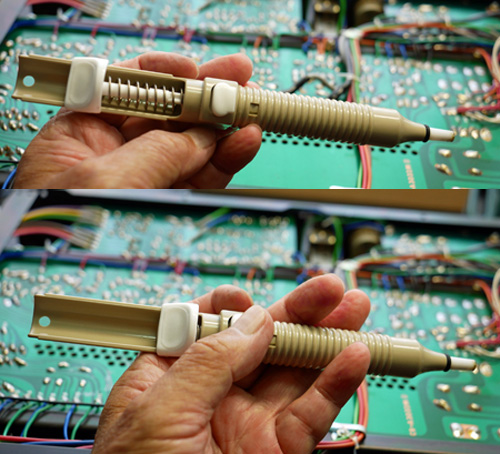

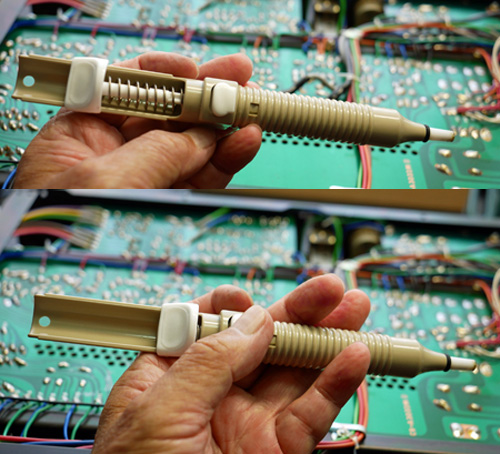

プリント基板から部品を取り外します。この動画は、ハンダごてとハンダ吸い取り器を使って、基板上のハンダを吸い取っているところです。

ハンダ吸い取り器です。

左側のレバーを下に押し込みます。右の吸い取り口を溶けたハンダに押し当てて、中央のレバーを押します。ばねの力でレバーは上に飛び、その時に右の吸い取り口の内部圧力が下がって、ハンダが吸い取られるのです。

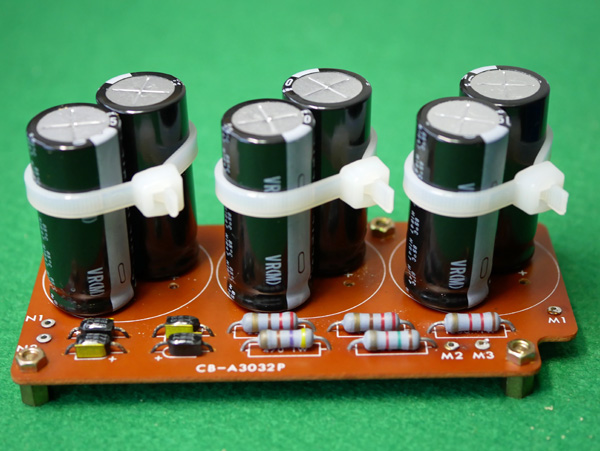

取り外した電解コンデンサと、ネット通販で購入した同じ容量、同じ耐圧のコンデンサです。

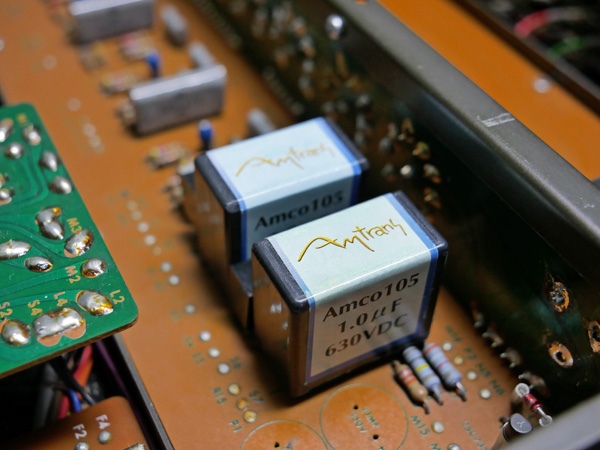

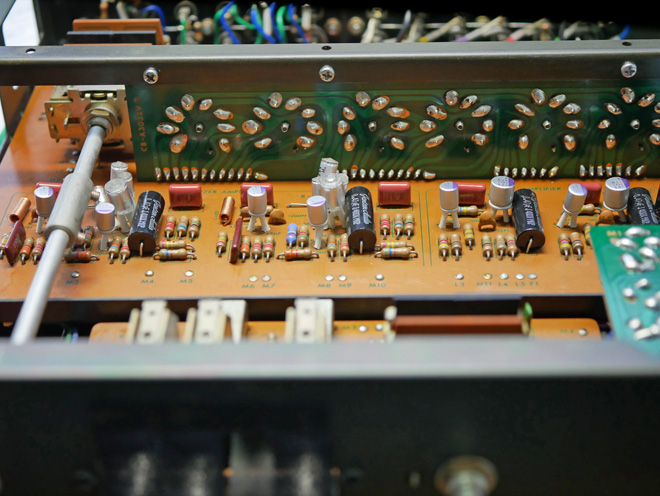

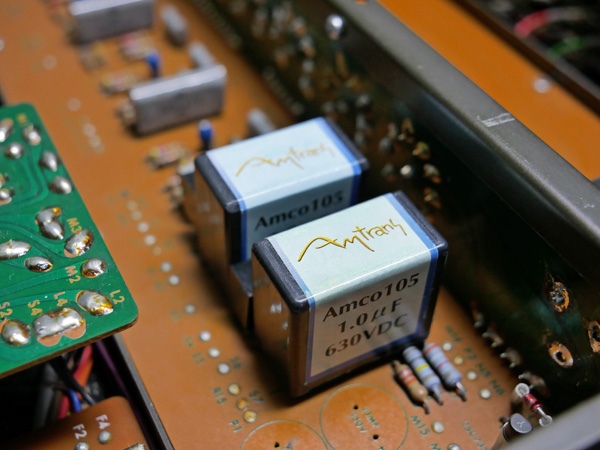

アンプ部分に使われているフィルムコンデンサなども、念のために交換します。一部パーツは、所持品を使いました。

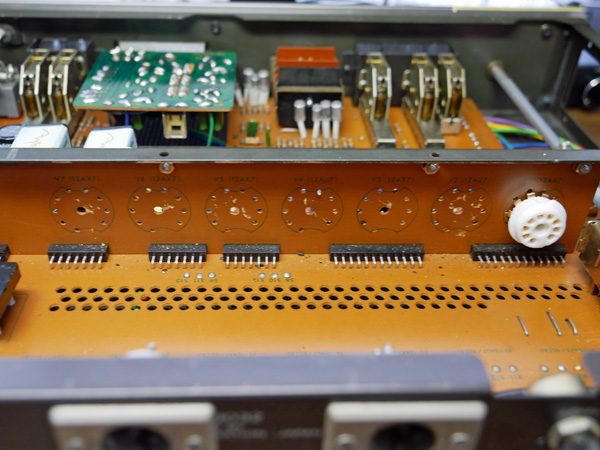

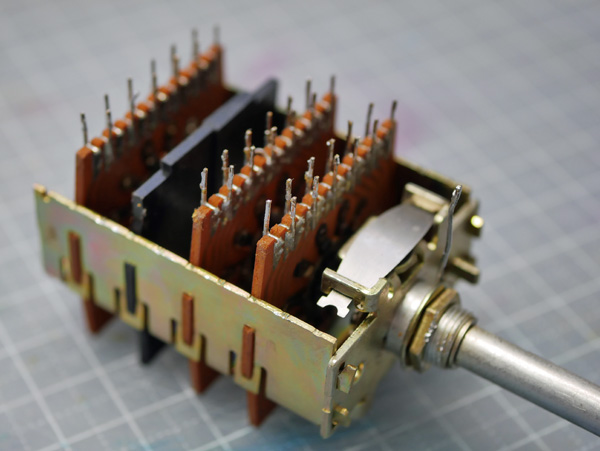

使われていたブロックコンデンサは、同容量の2本がパッケージされていました。同じものは手に入らないので、格好は気にせずバラバラのパーツをつけました。

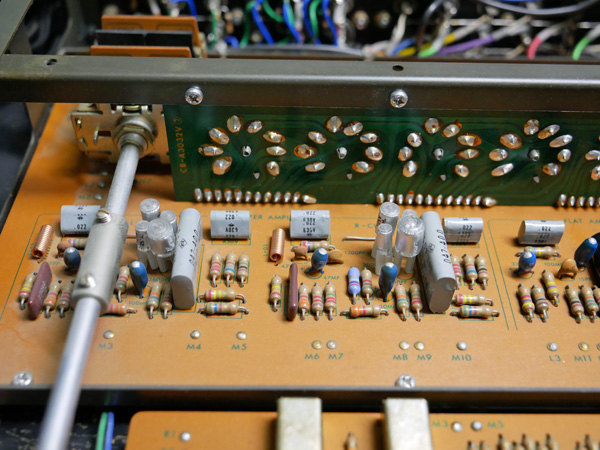

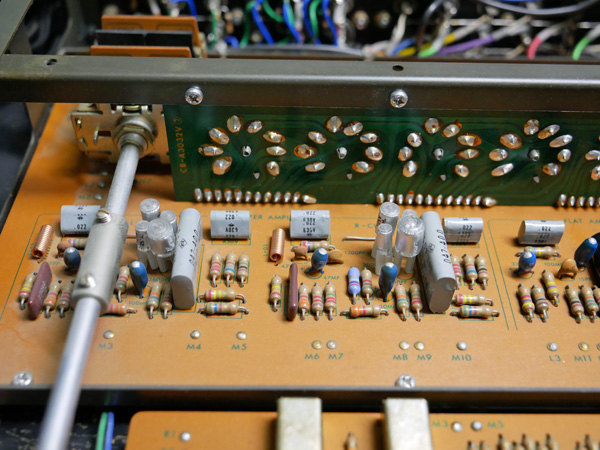

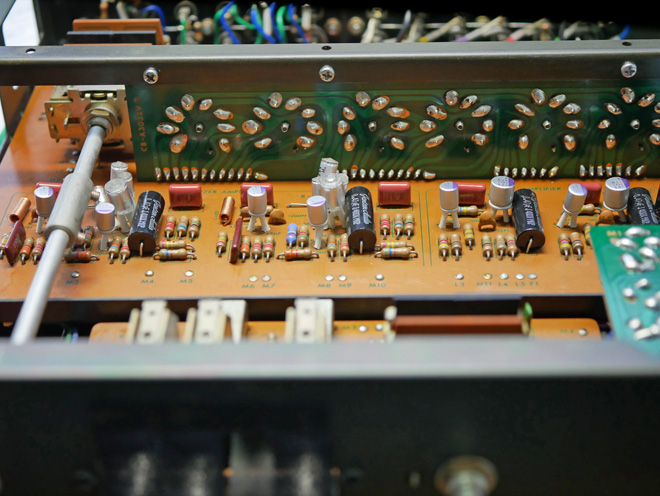

灰色のパーツもコンデンサです。このパーツも、ショートしたり破断したりで故障の原因となっていることが多いようです。

手持ちの同容量ながら大きなパーツをつけました。

同じ灰色のパーツはあちこちに使われています。

青色の丸いパーツはタンタルコンデンサで、カソード・パスコンとして使われています。

ついでのことなので、ぜーんぶ取り換えてすっきりとしました。