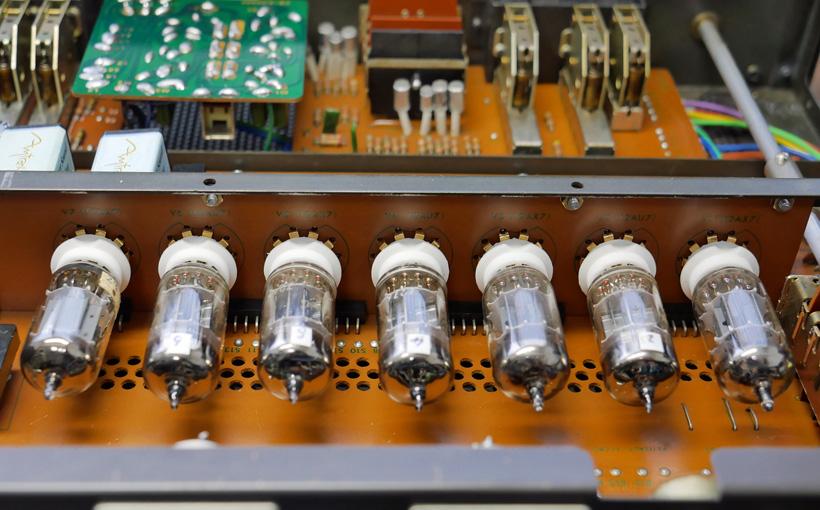

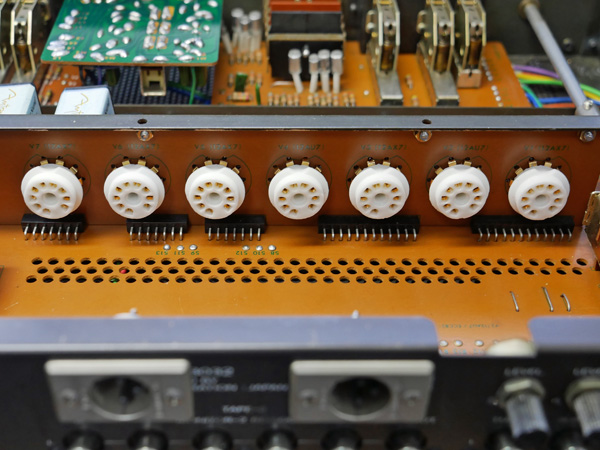

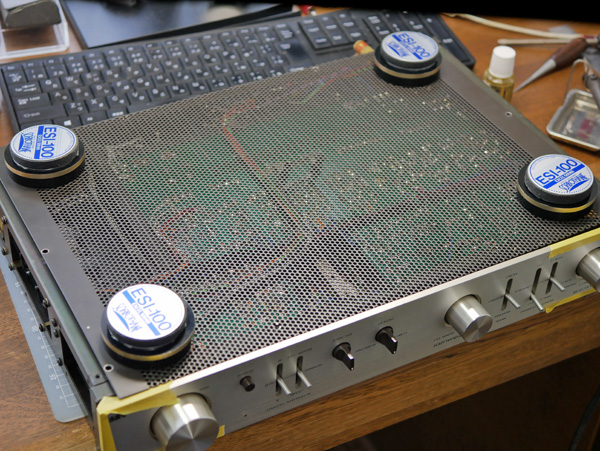

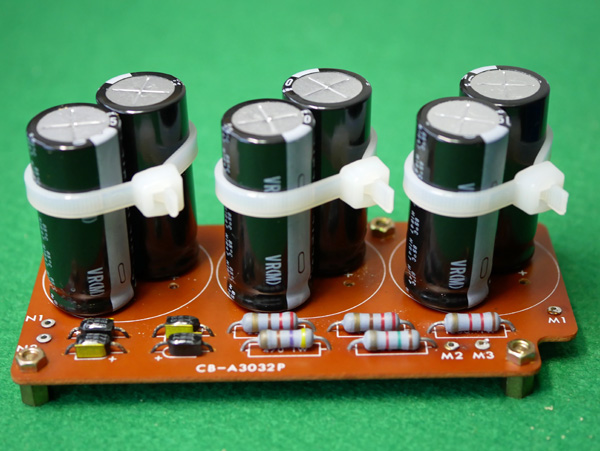

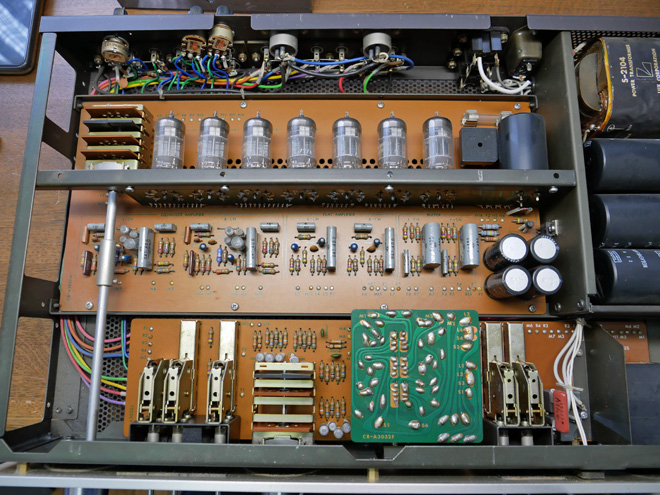

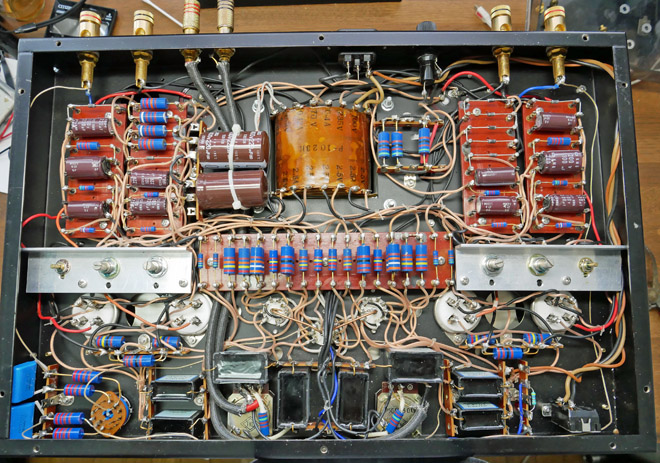

上がafter、下がbeforeの画像です。7本の真空管が刺さっているソケットが黒色から白色に替わっています。

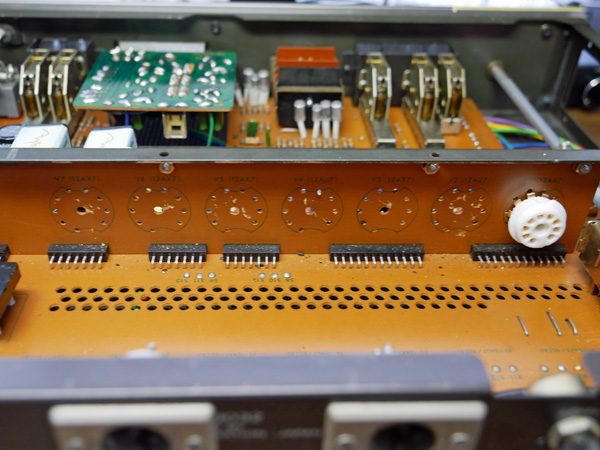

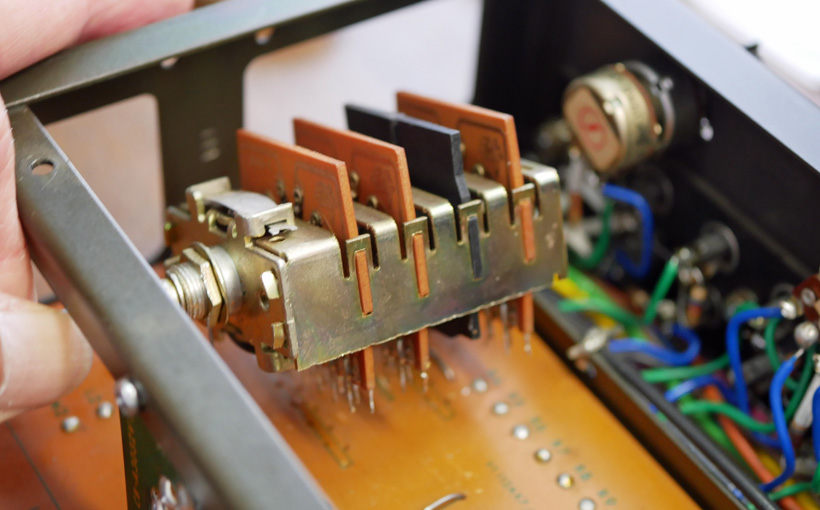

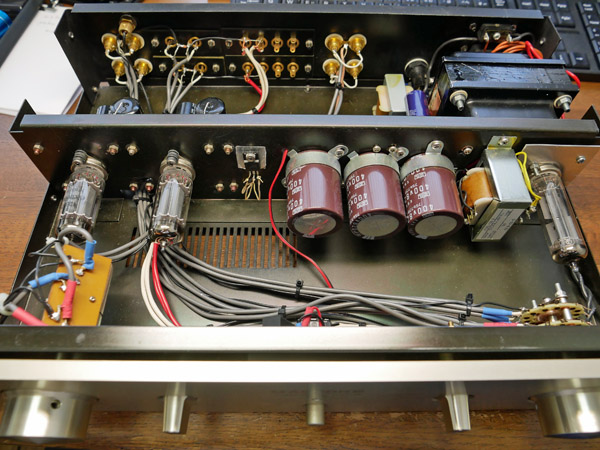

LUXMANの管球プリアンプ、A3032はほぼ満足の音で鳴ってます。ところが、忘れていたころに片チャンネルが「ゴソゴソ」とノイズを発し、音楽も途切れることがありました。しばらくすると、治ってしまったりを繰り返しました。「半分、死んでる」というタチの悪い状態で、故障の原因を特定するのが難しいのです。

古いソケットが原因となっていることもあります。面倒な作業ですが、観念して取り換えました。

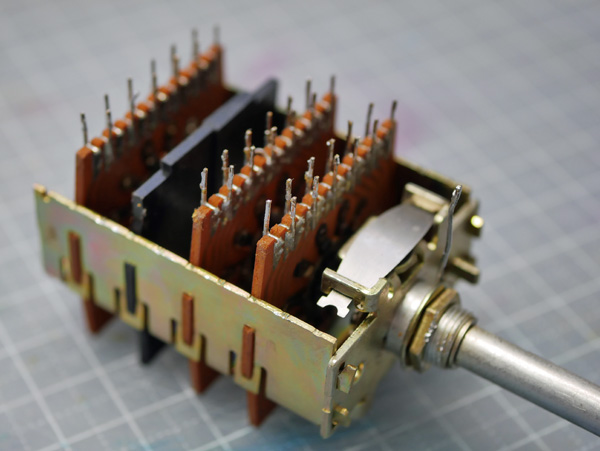

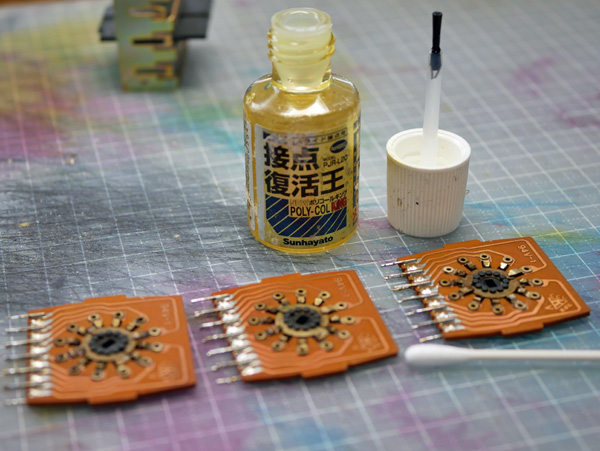

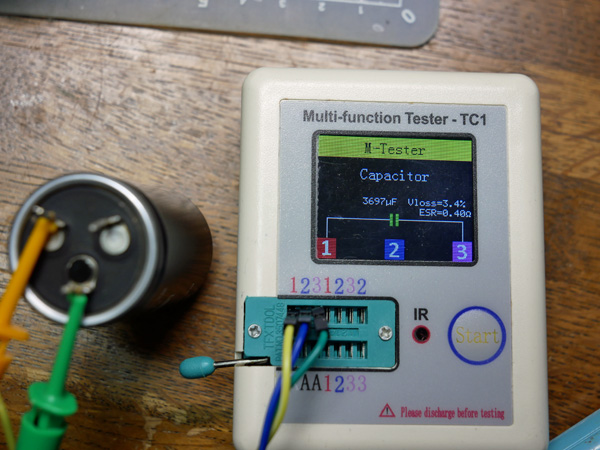

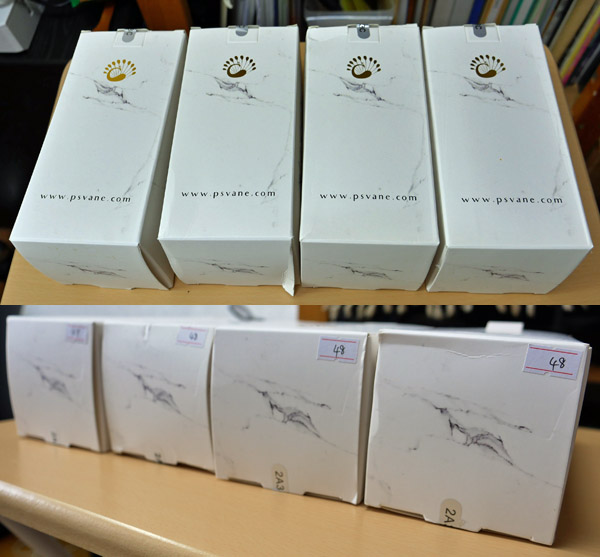

ネットで探せば、過去の遺物のような真空管のソケットも手に入ります。

タイト製で金メッキのソケットが1個で400円ほどでした。

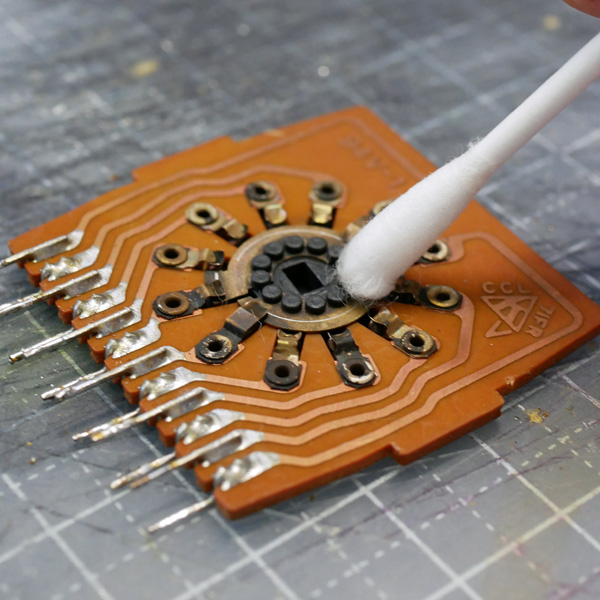

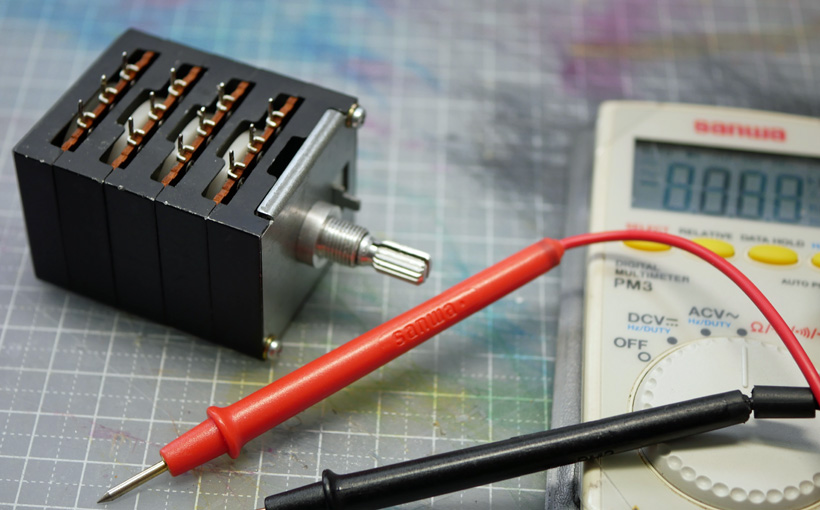

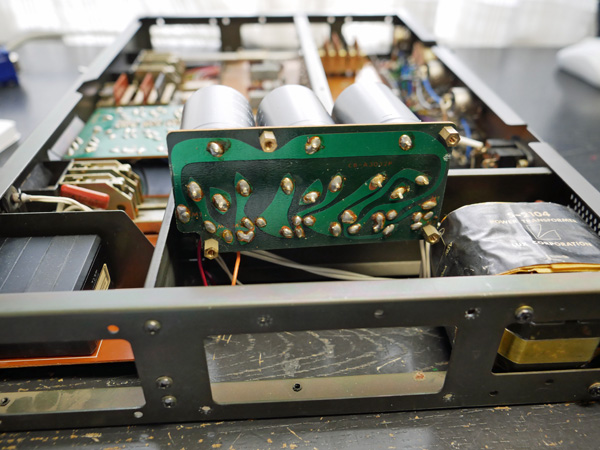

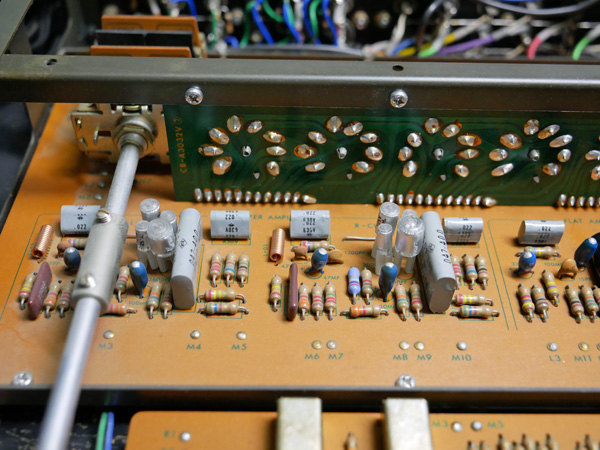

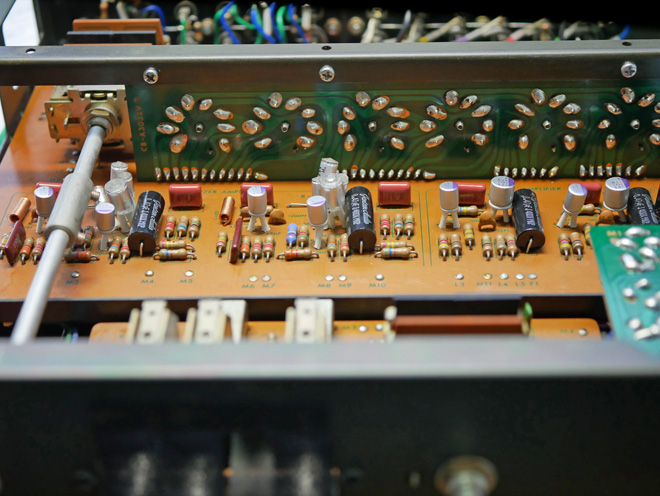

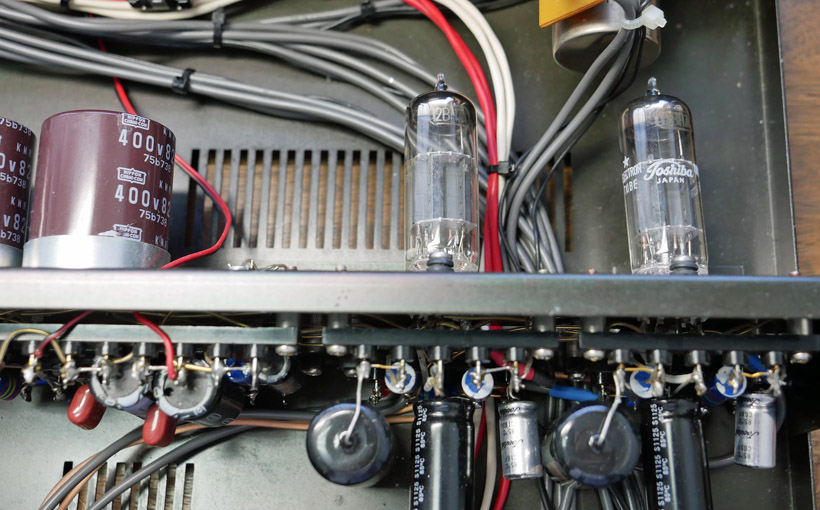

作業に取りかかります。

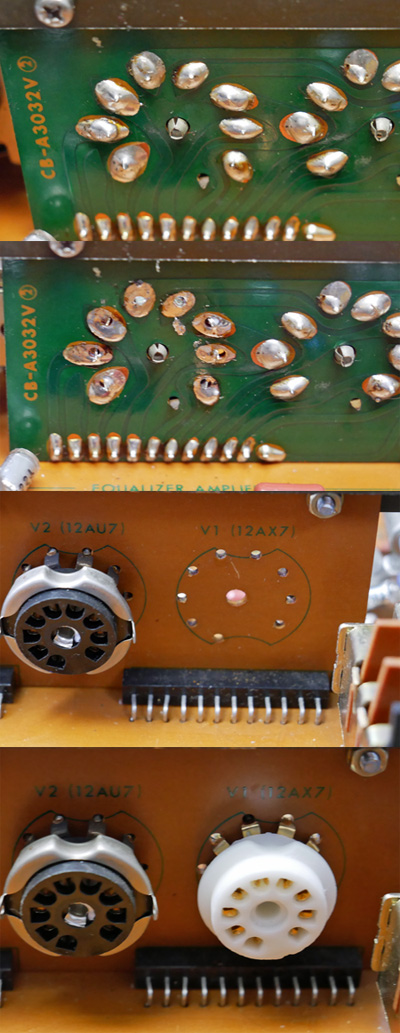

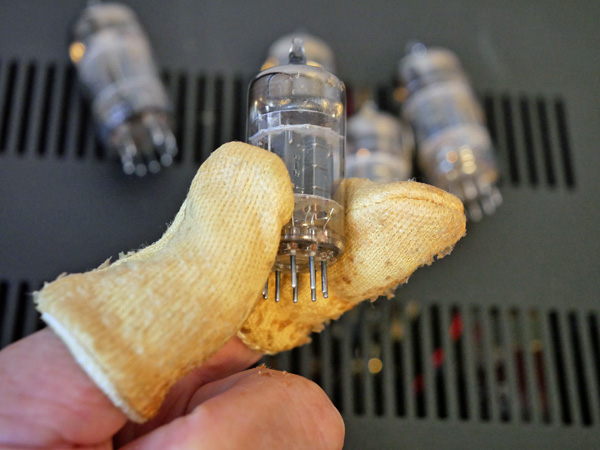

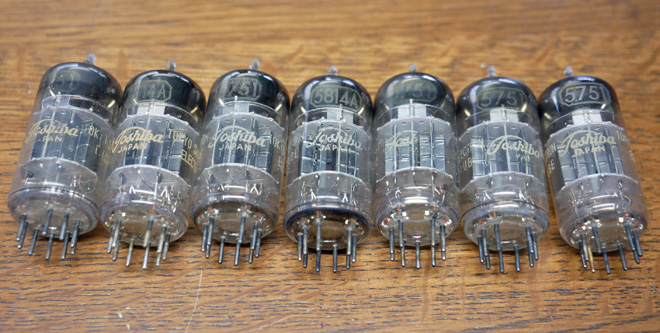

9本足の9ピンMT管(12AX7、12AU7)が7本使われています。それぞれの足の1本は不使用で、8ヵ所でハンダ付けされています。前回に紹介したハンダ吸い取り器で余分はハンダを取り去ります。

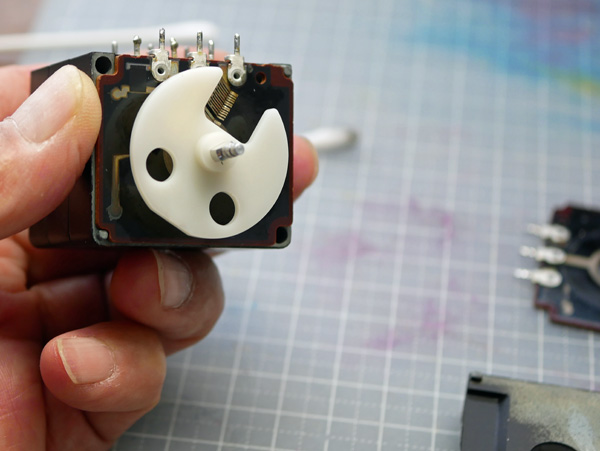

反対側からこじ開けると、古いソケットを取り外せます。

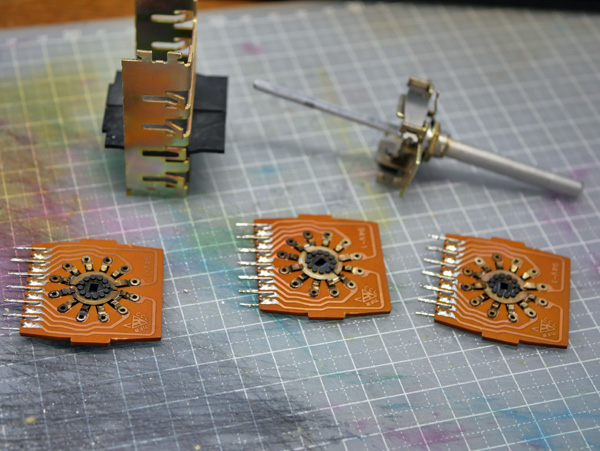

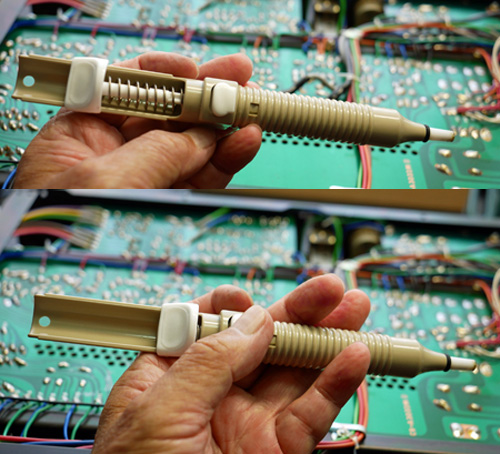

新しいソケットを差し込み、ハンダ付けをすれば終了です。

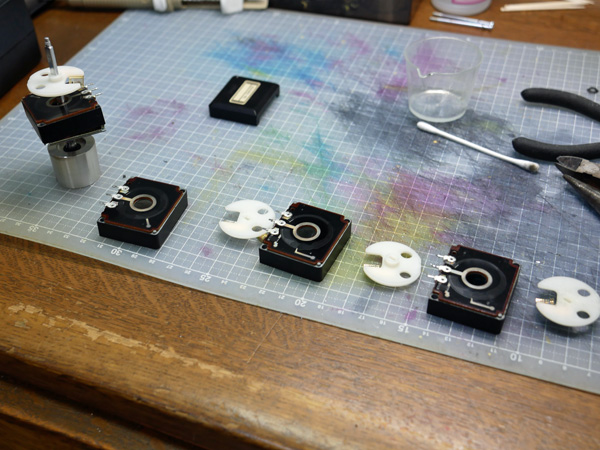

まずは1本で試した後、残りの6本も同じ作業をしました。

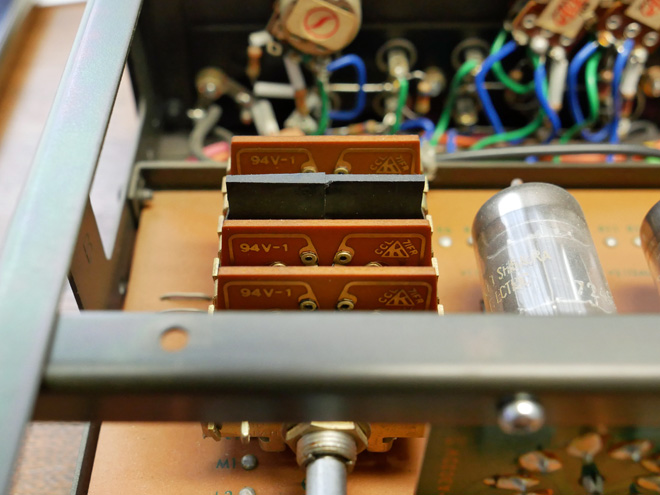

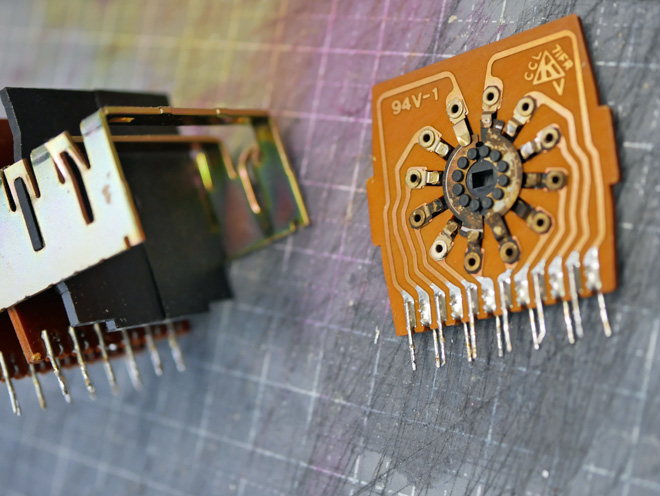

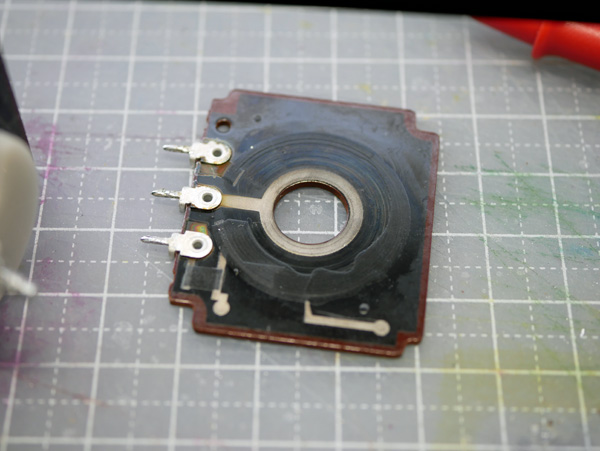

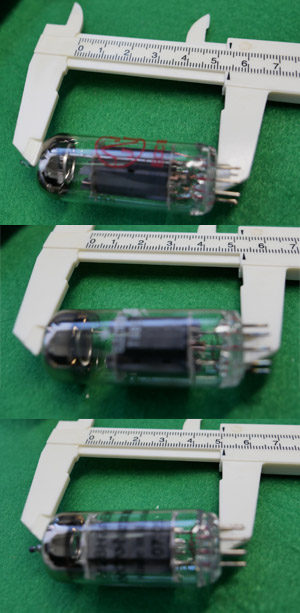

取り外した古いソケットです。

黒いプラスチック製の廉価ソケットです。

真新しいソケットが並びました。

真空管を差し込むのに苦労するほど、接点がしっかりとしています。これなら接触不良も起こさないでしょう。

工事完了でまた1ステップが終わりました。これで謎の「ゴソゴソ」が退治できたでしょうか。