ベルリン・フィル八重奏団の今月末の演奏会(京都・バロックザール)を奥さまは楽しみにしていました。もちろん、わたしも聴きたかったのですが、そのころはポルトガルに巡礼に行っていると、チケットは取っていませんでした。どちらもパーとなりました。

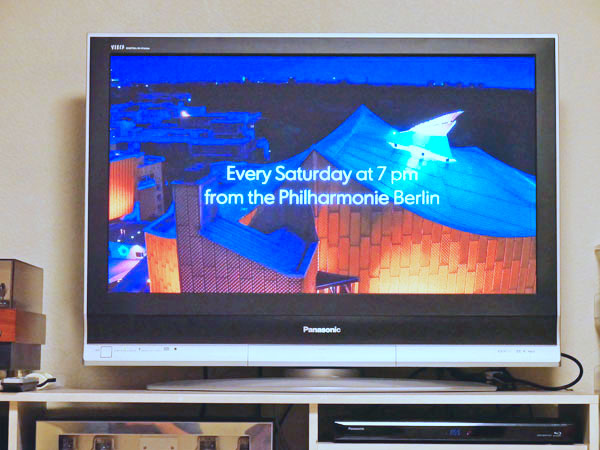

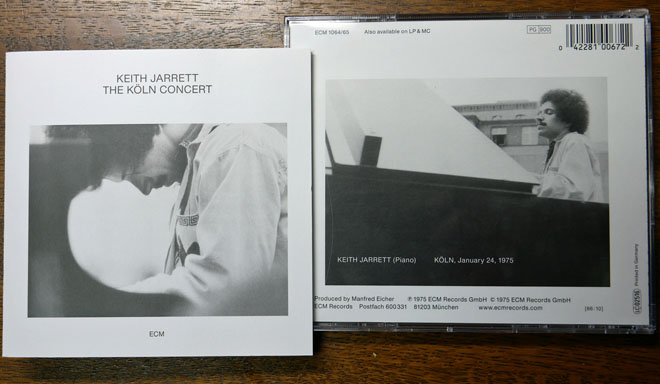

ベルリン・フィルはファンの気持ちを察してくれました。ベルリン・フィルハーモニーで無観客の演奏を録画して、デジタル・コンサートホールでネット中継してくれました。モーツァルトの「クラリネット五重奏曲」が、わが家のオーディオから流れ、画像はテレビに映し出されました。

ヴェンツェル・フックスのとろけるような音色のクラリネットに吸い込まれました。バイオリンの樫本大進も素晴らしい。

ライブは10日の午前2時(現地時間9日午後8時)からでした。さすがにこの時間まで起きている根性はありませんでした。それが、早くも同じ日の午後8時から再放送(?)されました。夕食は早く済ませて、待機しました。

わが家のテレビは古いので、ネット画像を見ることはできません。そのため、AMAZONのFireTVというのをつけています。奥さまはNetFlexの「Suits」を愛聴しています。

音声は、オール管球のシステムを通って「TANNOY 3LZ」から出てきます。デジタル・コンサートホールの月額料金を払ったので、またしばらくはわが家でベルリンの音を楽しみます。

叶うことなら4回目のベルリン・フィル、そして3回目のカミーノを実現したいものです。