その1 小浜~保坂 (06/06/03)

10:20

JR小浜駅です。左に写っているJRバスでやってきました。 JR京都を8時15分発の新快速に乗り、近江今津でバスに乗り換え、到着したのは10時18分です。まあ新幹線にのっておれば、「間もなく東京」くらいの時間ですから遠いといえば遠いですが。

10:26

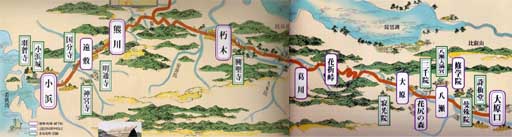

鯖街道の始点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。 「京は遠ても十八里」。昔の足では2日の旅だったようです。一塩して運んだ若狭の鯖が、京に着いたころにはちょうど塩がなじんで、おいしい鯖寿司になるというわけです。ですから鯖が運ばれた街道で鯖街道といいます。

背景に写っている「大谷食堂」は、子どもが小さかったときは海水浴のおりなどに何回もきたことがあります。一品で頼む刺身など魚料理が、とにかく安くておいしかったです。昔と同じ雰囲気で開店の準備中でした。

10:31

国産の鯖をつかったへしこ漬け結構、いい値がします。一番小さいので1523円でした。片身で1500円から1800円といったところです。いまや、幻となった鮒寿司ほどではありませんが。ノルウェー産だと、半値以下でした。

10:32

若狭の甘鯛です。これも鯖街道を京にやってきました。 普通名詞はグジです。左は本物(?)の鯛です。

10:32

鯖街道の出発点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。その商店街にあるのが、「小鯛の笹漬け」などで知られる「田村長」です。「若狭のぐじ」なんかも並んでいます。

10:33

一夜干しの干物がぶら下がっています。アジにハタハタに。笹カレイはとんでもなく高くなりましたが、他にもおいしい魚はたくさんあります。

10:35

焼き鯖です。串にさして焼いたままの姿で売ってます。 まだ朝が早かったので、昨日の売れ残りだったのか、客が少ないのでこれだかしか焼かなかったのか?

10:39

SLが展示されてました。

昭和49年まで、小浜線を走っていたC58です。小学生だったころに、何度か若狭高浜に海水浴に来たことがあります。そのときに、このSLに引かれたことがあるかもしれません。

10:53

小浜駅の東で小浜線の線路を横切ります。

11:27

国道27号に沿って歩きます。

遠敷(おにゅう)の里と呼ばれるこのあたりでは、古代には仏教文化が花開き、「海のある奈良」と呼ばれたそうです。

奈良・東大寺二月堂の「お水取り」のために「お水送り」が行われる神宮寺、日本最初の征夷大将軍、坂上田村麻呂の創建で、国宝・三重塔がある明通寺など、ゆっくりと訪れたいところがいっぱいです。

11:33

若狭姫神社です。若狭一の宮の下社で、上社の若狭彦神社とは夫婦です。

境内には千年杉といわれる見事な巨木がそびえています。

11:51

国道からそれて静かな旧道を歩きます。

12:23

12:25

13:04

上中町です。ここで敦賀へと続く国道27号(左側)と分かれて、近江への道に進みます。

13:49

熊川の宿です。

13:51

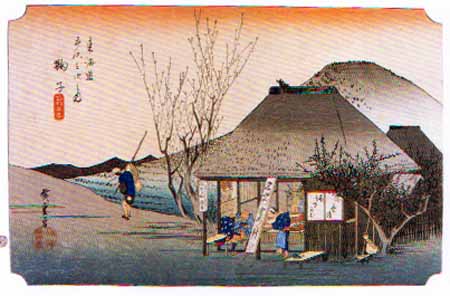

かつて若狭街道一のにぎわいをみせたという熊川宿です。近江国境に接する物資輸送の中継地として栄えました。江戸初期から中期にかけては、戸数200戸を超え、年間20万駄(駄は馬1頭が運ぶ荷)の米や魚、肥料などがこの地を経由して京などに運ばれていったそうです。 現在は、国の重要伝統的建造物群保存地区になっています。

13:52

ガラガラと音をたてているのは「いもぐるま」です。家の前の川で小芋を洗っているのです。

13:57

13:58

13:59

14:00

14:12

鯖寿司セット(1200円)は、鯖寿司三切れと蕎麦の組み合わせです。五切れとみそ汁という組み合わせもありました。

もうすこしご飯に味があればよかったのですが、鯖はまあまあです。一応、鯖寿司は食べた記録にはなりました。もう少し情調があればもっとよかったのですがね。

14:12

昼食は鯖寿司を食べるつもりでした。

熊川宿に着いたのは、ちょっと遅くなりました。調べていた店は間に合わず、道の駅の「鯖街道熊川宿 四季彩館」です。

14:34

14:38

民家の軒下に、きれいに切った薪が積まれています。こんなのをいろりにくべて、長い冬の夜を過ごすのでしょうか。

14:41

旧道を歩いていると、知らない間に滋賀・高島市に入ってました。

15:12

国道は新道の水坂トンネルへ続きますが、水坂峠への道を歩きました。

15:36

保坂(ほうさか)に着きました。

15:37

「右 京へ」の碑が建ってます。

15:40

今回はここまでです。

18:50

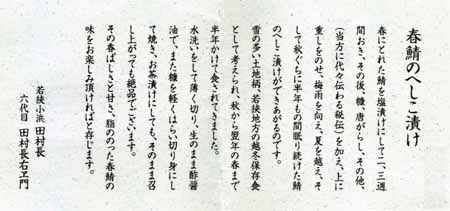

鯖街道の始点。いづみ町商店街の「田村長」で買って、一日背負ってきたへしこ鯖です。

18:53

薄く切って、ビールのあてにしました。この輝く色を見てください。最高です。