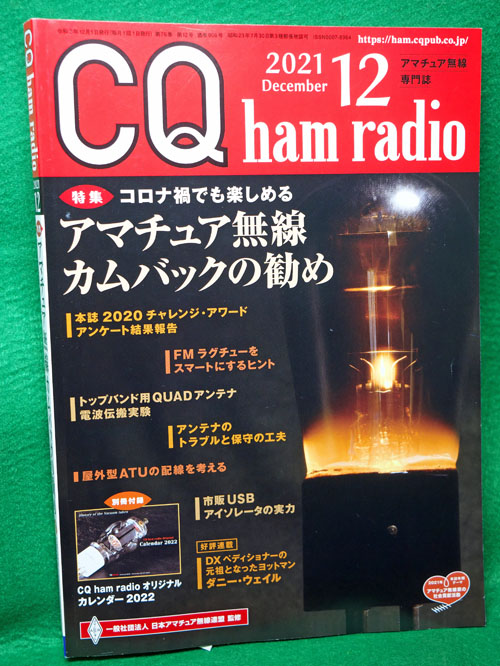

アマチュア無線局(ハム)の復活プロジェクトは着々と進んでいます。

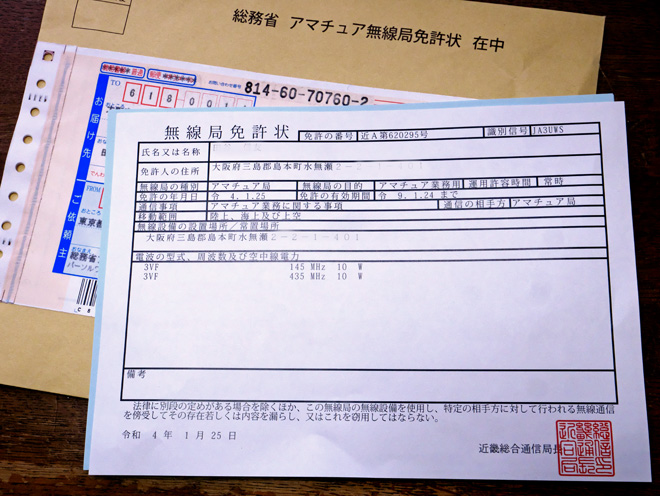

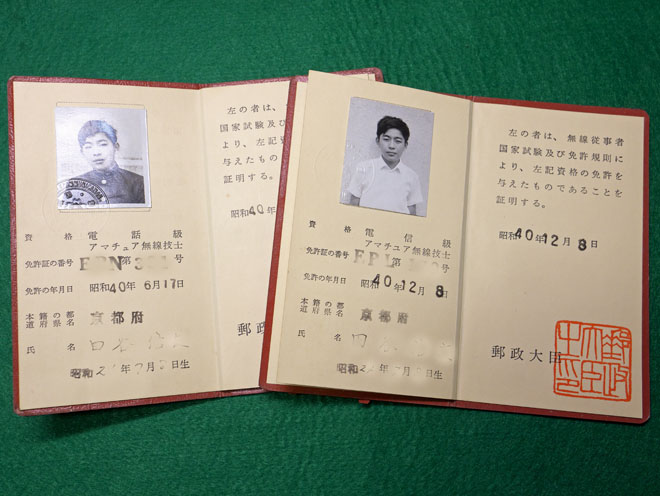

総務省近畿総合通信局に提出した免許申請は、審査が終了しました。「JA3UWS」という半世紀も昔の名前(コールサイン)で、間もなく再開局します。

準備の一つとしてQSLカード(交信証)を作りました。そのロケのために、地元・島本町の太閤道に上がりました。標高300mの見晴らし台から、木津川、宇治川、桂川が合流して淀川となる三川合流をバックに、UHF帯のハンディトランシーバーと自作のアンテナを撮影しました。

早速、JA3UWSのコールサインをいれてハガキ大のカードに印刷しました。交信相手と名刺代わりに交換します。

水無瀬の自宅から歩き始めてJR京都線をまたぎます。向こうの稜線が目的地です。

太閤道を反時計回りに歩きます。

若山神社からも、三川合流が臨めます。ただし、電波状態はあまりよくなかったので、ここは通過です。

孫娘と同じくらいの保育園児も登ってきました。

太閤道の4キロほどのハイキングコースは、高槻まで続いています。

平日ですが、ウォーキングしている人と何人も出会いました。

初っ端はそこそこの登りです、汗がにじみ出ました。

新大阪ゴルフクラブのフェンス脇を通ります。きょうはお休みなのか、フェアウェーの芝生をはがして手入れ中でした。

スタートから1時間半ほどで見晴らし台にやってきました。ここで写真撮影しました。

アンテナは分解してもってきました。キャンディー缶には、組立用のビスなどが入っています。

組み立てた6エレメントの八木アンテナです。430Mhz帯用です。

真鍮やアルミのパイプ、電設用のプラ材でできています。

写真撮影用の三脚に固定しました。

アンテナには指向性があるので、相手局によって向きを変化させます。

きょうは、まだ免許がおりていないので送信はできませんでした。

もう一つの運用候補地の雨乞い岩まで行きました。こちらの方が西側が開けています。

そのまま下りました。

竹林の中でルートを誤り、前回とは違ったところに降りてきました。

名神高速の梶原トンネル東側入り口を越えました。

上牧に降りてきました。

脚の筋力を鍛えるためにも、このコースを歩き続けることにします。

「JA3UWS 復活プロジェクト」が始動

雨乞い岩から太閤道 アマ無線の移動地を探す