浄瑠璃寺の門前に「とろろ定食」と大書した看板を掲げた店がありました。「あ志び乃店」です。参拝を済ませた後に、昼飯にしました。

「とろろ定食」(1100円)です。とろろの上に生卵が載っています。もちろん、白いご飯がついています。大好物の玉子かけご飯の豪華版です。

とりあえずは形を崩さないようにそっとご飯の上に移動させ、醤油をひと回し。あとは一気にぐちゅぐちゅと混ぜ込みました。

正月早々のTKGです。トロリと喉を滑ります。ゆっくりと、かき込みました。

小鉢は、ダイコンとゴボウの煮物です。薄口です。

シジミの佃煮かと食べてみると、生麩を加工した「精進志ぐれ」でした。味も食べ応えもシジミです。

紫蘇の実も好きな味です。

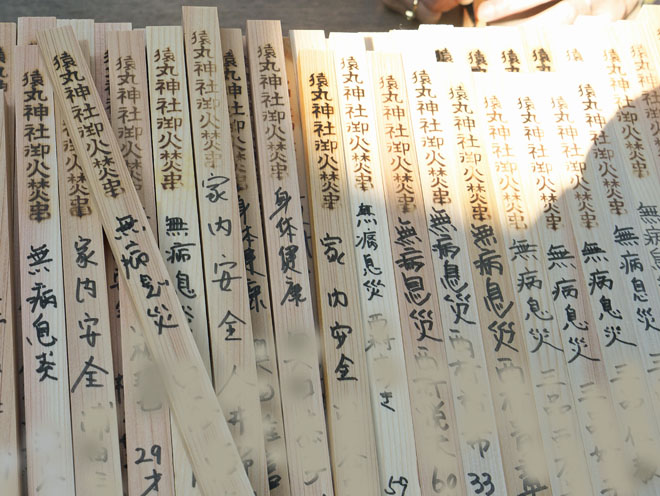

宇治田原の猿丸神社に参った後、GoogleMapが指示した細い山道を抜けて走ってきました。近道でしたが、あまり走りたくはない道でした。

あ志び乃店

0774-76-2791

京都府木津川市加茂町西小札場56

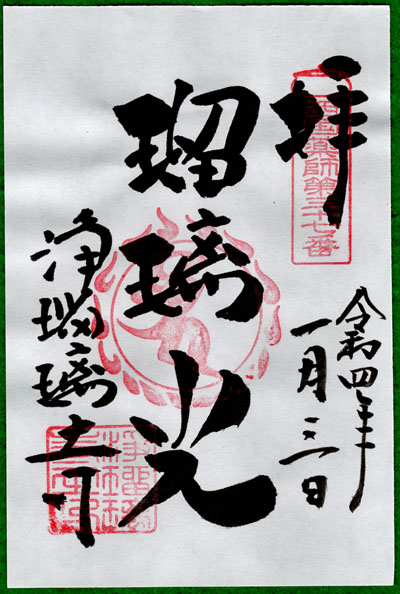

静かな浄瑠璃寺です。

東を向いた阿弥陀堂の前に池を配し、対岸には三重塔が建ってます。

均整のとれた三重塔です。藤原時代のもので、国宝です。

水煙から上が陽の光を浴びて光っていました。

塔内に安置された薬師如来は開帳されていました。

阿弥陀堂の屋根が影を写す池の半分は、凍っていました。

阿弥陀堂から見上げる三重塔です。

阿弥陀堂には九体阿弥陀如来像(国宝)が安置されています。2体は修理のために不在でした。

撮影は許されていません。いただいたパンフレットの写真です。

阿弥陀堂の内部から見た三重塔です。

馬酔木(アセビ)が早くも花をつけていました。

辛夷(コブシ)も花芽を膨らませています。

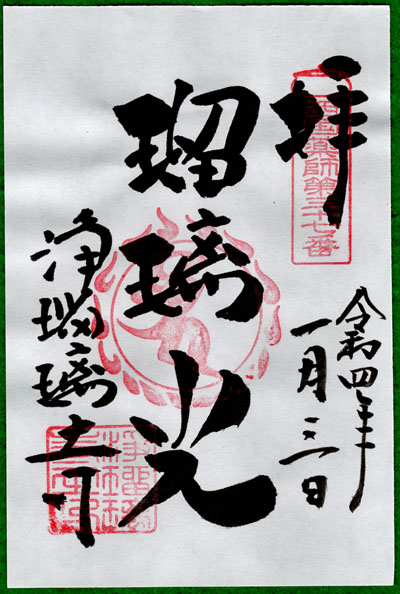

真言律宗小田原山 浄瑠璃寺

0774-76-2390

京都府木津川市加茂町西小