きょうから早くも2月です。年が明けてからは、京都の神社巡りでロングウォークはしましたが、山には登っていませんでした。これはイカンと反省しきりながら、どこに登るかさしてアイデアは浮かびません。

何度目かの京都一周トレイルに、またも挑むことにしました。

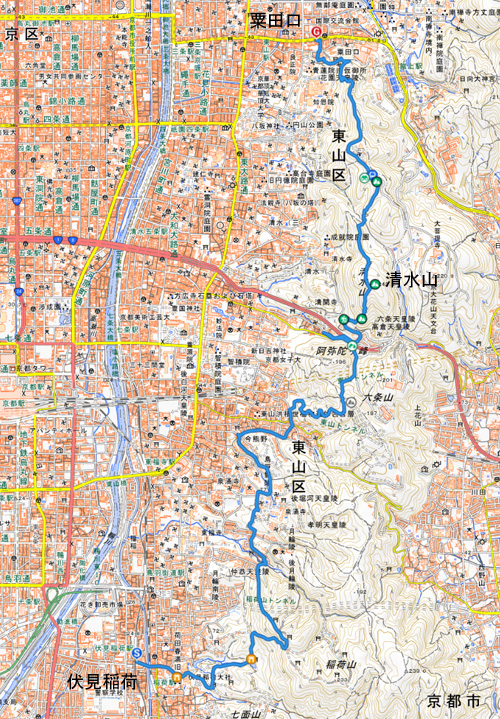

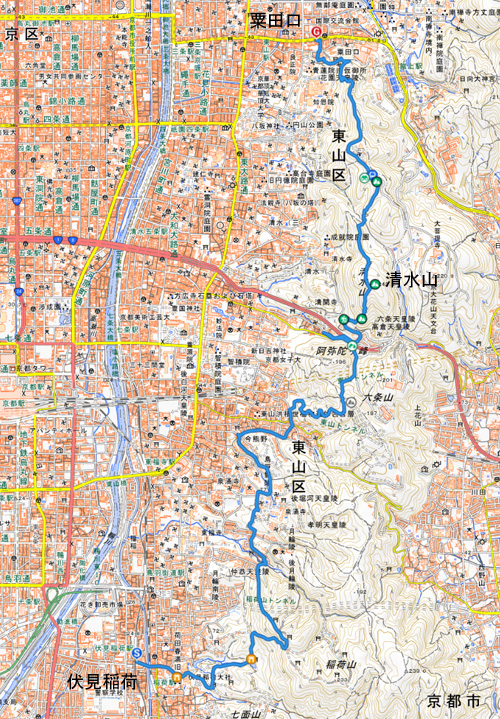

京都一周トレイルは、盆地となっている京都の町を取り囲む東山-北山-西山をグルリと巡る80㌔ほどのトレイルコースです。

初回は、東山コースの伏見稲荷から清水山を越えて粟田口まで10キロほどを歩きました。

だれもいない清水山の頂上で自撮りした画像からのスタートです。

【2023/02/01 10:17】

京阪・伏見稲荷から歩き始めました。右下に立つのが京都一周トレイルの道標です。

わたしはJR京都から稲荷まで乗車してやってきました。

「東山1」の道標です。

伏見深草コースが後に追加されるまでは、ここがトレイルの第一歩でした。

伏見稲荷大社の参道です。初詣は過ぎたとはいえ、にぎわっています。

簡単にお参りを済ませて千本鳥居を進みます。

チャイニーズの声がかしましく、コロナ以前に戻ったようです。

四つ辻まで登ってきました。こで見かけたのもガイジンさんでした。

広い稲荷大社の境内には、あちこちに末社があります。北向きの日陰には雪が残っています。

道が分岐するととろには、必ずといっていいほど道標が立っています。

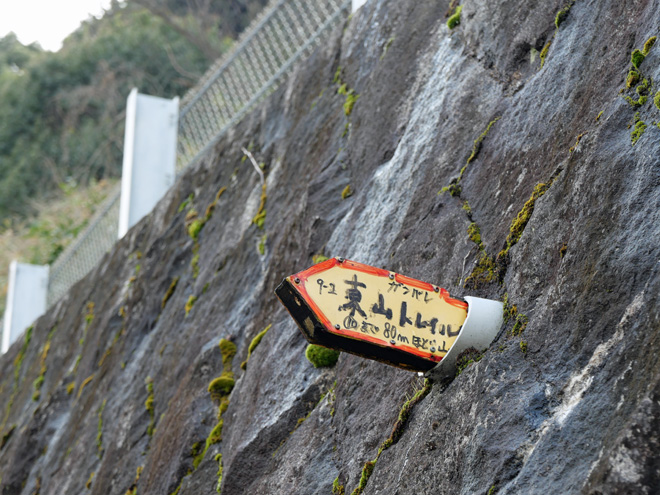

民家のフェンスにも、こんな道標がくくり付けられています。

スペイン・サンティアゴ巡礼のモホン(石柱の道標)や黄色い矢印を思いだします。

東山三十六峰のピークハントをしていた昨秋、恵日山や光明峰を踏破しようとウロウロした辺りを横目にします。

東山三十六峰 その5 秋海棠咲く稲荷山ほか2座

こんなルートは、道標がなかったらわかりません。

右手が雲龍院への道です。

テレビの「京都人の密かな愉しみ」でロケ地として登場した寺です。

御寺(みてら)と呼ばれる泉涌寺は、きょうも荘厳です。

西国札所の今熊野観音寺の参道の下をくぐって北上します。

鳥辺野(鳥戸野=とりべの)は、嵯峨野の化野(あだしの)とともに平安時代の京の風葬地でした。

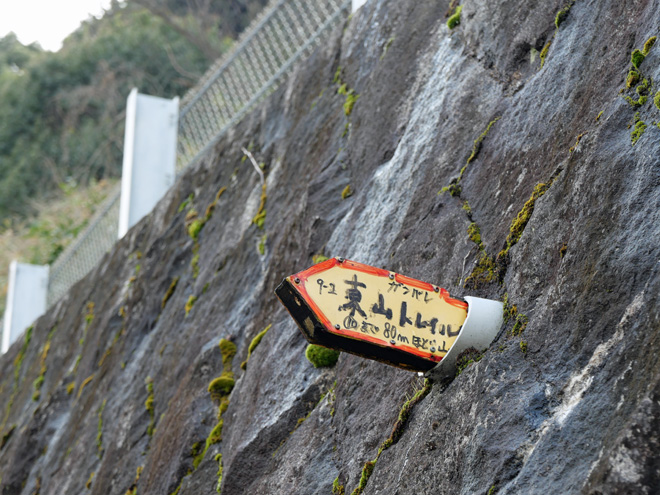

防護壁の排水管に突きこまれた道標とも出会いました。

京都から山科に抜けるルートの一つ、渋谷街道を横切ります。

この辺りの地下を、東海道新幹線のトンネルが走っています。

「京女鳥部の森」の案内板がありました。ここから山道になります。

京女とは京都女子大のこと。鳥辺野が「鳥部の」でしょうか。それで理解できました。

日陰には、かなりの残雪です。山道はぬかるんでいます。

太閤秀吉公を祀る豊国廟も近くです。

五条バイパス(国道1号)を潜り抜けます。

この看板、見覚えがあります。

2005年にトレイルを歩いた記録が残っていました。同じ光景です。18年もたっています。

京都一周トレイル 東山 その1

いわゆる(狭義の)東山に入ります。

尾根へ出たところが東山三十六峰の30峰、清閑寺山です。

清閑寺山にはかつて、枝に右下のような山名表示がぶら下がっていました。

昨年5月にやって来たときは、その枝そのものがなくなっていると記していました。

今回は折れた枝に新たに赤いビニールテープが巻かれていました。

東山三十六峰 その2 清水山から清閑寺山・・・とプレートはなし

フラットな稜線から30㍍ほど東に入ったところが清水山です。

清水山の標高は242.2㍍です。三角点がありますが、表面が摩耗して判読できません。

トレイルはさらに北に向かいます。

東山山頂公園展望台までやってくると、京都の町並みが一望できます。

立派な展望台がある将軍塚青瀧殿を横目に北へ下ります。

東山三十六峰のピークを探して何度も歩いたところです。

20峰の粟田山の山名表示です。

その横に、前回は気づかなかった古いプレートを見つけました。文字は不明です。

こちらも山というには若干の違和感があるルートの途中です。

蹴上(けあげ)のウェスティン都ホテル京都の右上に雪をまとった大文字が見えます。左は比叡山です。

次回以降に小さくピッチを刻んで歩いて行きます。

岡崎の平安神宮の大鳥居の向こうには北山が連なっています。ここを歩くころは春でしょうか。

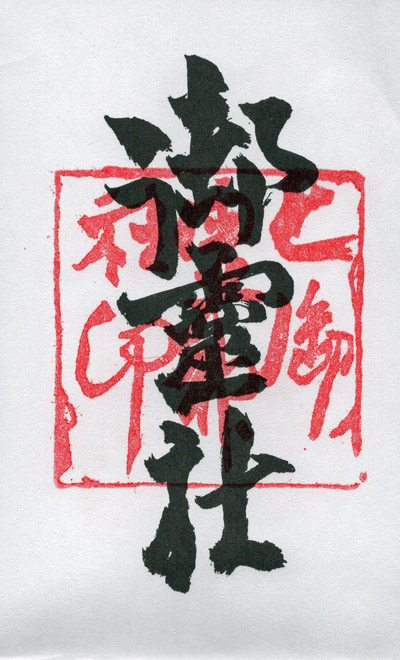

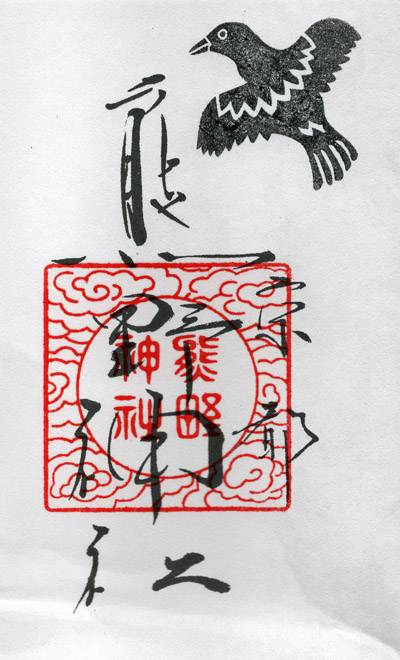

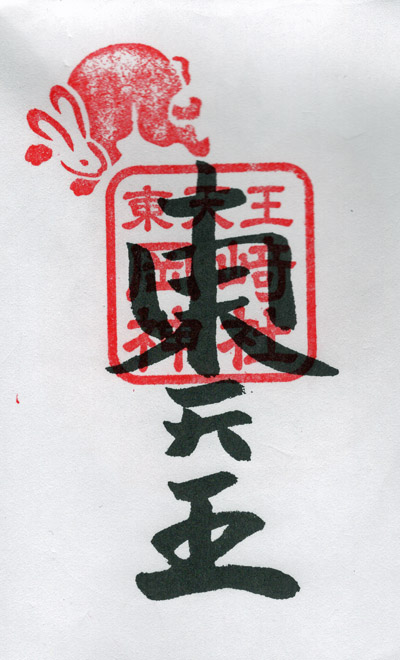

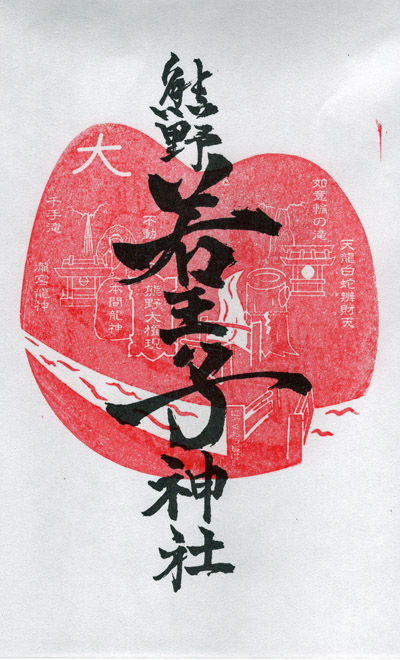

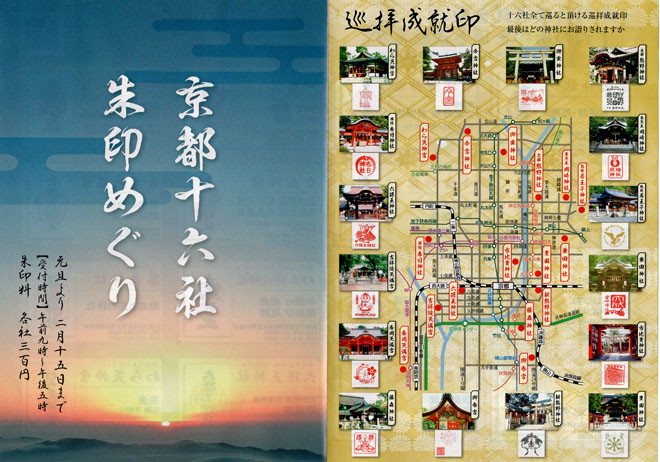

京都十六社朱印めぐりでやって来たばかりの粟田神社です。

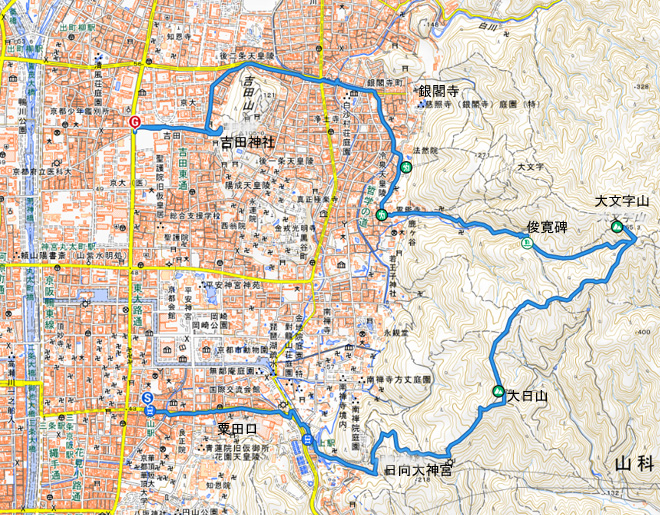

ここを今回のゴールとしました。次回は蹴上から大文字山へ登り、銀閣寺に下ります。

東山三条まで歩いて天津飯の「マルシン飯店」で昼飯にしました。その後、阪急・京都河原町まで歩いたので、この日の総歩行距離は11.5㌔ほどでした。